こんにちは!管理人のクラゲです

そんな方のため

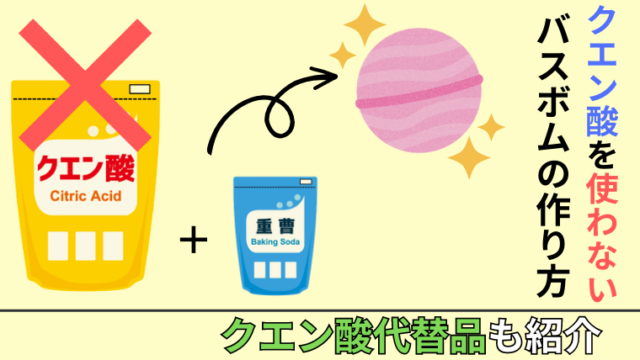

自宅で作れる炭酸ガス系入浴剤(バスボム)の

作り方についてご紹介します。

- バスボムが泡立つメカニズムと危険性

- 手作りバスボムに必要な道具・材料

- バスボム作りで失敗しやすいポイント&コツ

- 手作りバスボムレシピと使うときの注意点

- 自分だけのオリジナルバスボムの作り方

内容・文章量・画像量ともに濃い記事です。

ドラッグ&フリックしても

なかなかお目当ての部分に行かないと思うので

『目次』をご活用ください。

バスボムはなんで泡立つの?危なくないの?

手作りバスボムレシピを紹介する前に

簡単にバスボムが泡立つ仕組みと体への影響について解説していきます。

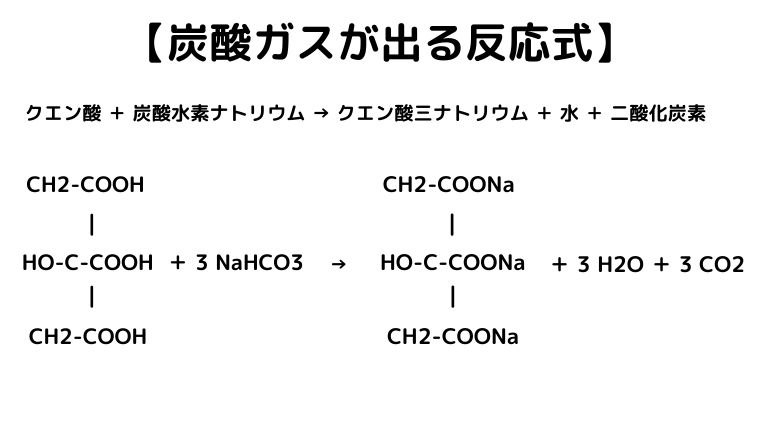

混ぜ合わせた材料とお湯が反応して炭酸ガス(二酸化炭素)ができるから泡立つ

バスボムが泡立つ仕組みを簡単に言うと

酸性とアルカリ性の材料と水(お湯)が反応して

炭酸ガス(二酸化炭素)が発生するからです

下の化学反応式を見てもらうとわかる通り

クエン酸1に対し

重曹(炭酸水素ナトリウム)が3つ反応して

3つの炭酸ガスが作られます。

細かく言うと

物質はそれぞれ質量や分子量が異なるので

炭酸水素ナトリウムとク工ン酸は

以下の比率くらいで混ぜるといいそうです。

- 重量比で、およそ「3:2」

- モル比で、およそ「2:1」

ただ、上記の反応式は

あくまで材料がすべて反応した場合です

150~200ℓのお湯をためるお風呂で

上記の反応がきれいに起こるわけではないので

お湯に溶かした量次第で

お湯の酸アルカリ度(pH)は若干変動します。

手作りバスボムに危険性は”ほぼ”ない

手作りバスボムの危険性・リスクについてですが、

- バスボム(入浴剤)は薬と違い、短期間の使用で体に大きな影響は出ない

- 材料は基本食品グレード以上

- 口に入れるわけでもない

- 発生する二酸化炭素濃度も薄い

といった理由があるので

手作りしたバスボムであっても

危険性はほぼないと考えていいでしょう。

ただし、使い方を間違えてしまうと

お湯のpHが酸orアルカリに傾いてしまい

皮脂が落ちすぎたり、肌の角質が軟化して

肌トラブルを起こすリスクが高くなるので注意が必要です。

- 一度に大量の手作りバスボムをお風呂に使う

- 毎日、手作りバスボムを使う

※入浴剤メーカーが販売する

市販のバスボム・炭酸ガス系入浴剤は

毎日使っても問題なし(理由は後述)

人の皮膚(肌)は健康な時で

pH4.5~6.0の弱酸性ですが

脂性肌になると酸性に

乾燥肌になるとアルカリ性に傾くといわれています。

手作りバスボムでは

重曹2~3に対しクエン酸1を混ぜるレシピが多く

しかも、お風呂内で

重曹とクエン酸がきれいに反応するわけではないため

入れる量次第で

お風呂のお湯は若干アルカリ性に傾きやすくなります

人の健康な肌は弱酸性なのに対し

アルカリ性のお風呂に長い期間入ってしまうと

皮膚バリア機能のある皮脂が落ちすぎたり

角質層が軟化して乾燥肌になりやすくなったり

体ニキビができやすくなるのです

メーカーの販売する入浴剤には

pH調整剤や保湿成分が配合されているので

毎日使っても問題はないのですが

手作り入浴剤・バスボムには

そういったpH調整剤や保湿剤が足りないため

一度に大量に使ったり

毎日のように使うのはオススメできません。

また、バスボムは水分と反応することで

炭酸ガスが発生するため

密閉容器に入れて泡立てると

圧力が上昇し破裂する(蓋が飛ぶ)のでご注意ください。

フィルムカメラ全盛期のときは

フィルムケースにバスボムとお湯を入れて

蓋を飛ばす遊びもありましたが

怪我をするリスクもあるので注意しましょう。

手作りバスボムの入浴効果

手作りバスボムの効果については

以下のものが考えられます

- 炭酸ガスによる血管拡張作用

- お風呂温度による温熱作用

- 香り成分による効果

による、

- 全身の疲労軽減

- 筋肉痛・肩こり等の緩和

- 湯冷め防止

- 安眠効果

- リラックス効果

など

お湯pHによる肌の清浄効果も期待できますが

前述したように

使い方を間違えれば肌トラブルを起こすので注意が必要です

また、一度や二度使った程度では

症状の改善に効果が見られない場合もあるので

入浴剤の効果は

基本的に中長期で使い続けることで

効果が出るものと考えてくおきましょう

>>>「バスボム以外の入浴剤の効果」

スポンサーリンク

【事前準備】用意する材料・道具一覧

ここではバスボムを手作りするときに

必要な道具と材料を一覧で紹介します

- 「必ず必要なモノ」には★マーク

- 「あると便利なモノ・アレンジに使えるモノ」には●マーク

をそれぞれつけておくので

準備する際の目安にしてください。

手づくりバスボムに必要な「道具」

まずはバスボム作りに欠かせない道具について。

| バスボム作りに使う道具類 | 代用品・役割 |

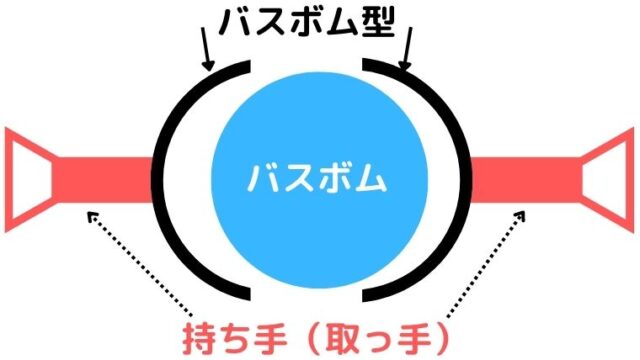

| ●お好みのバスボム型 | バスボムを形を決める型枠 製菓用の型枠やラップでもOK |

| ●大さじ | 重曹やクエン酸を大まかに測る 大きめのスプーンでもOK |

| ●ビニール袋・フリーザーパック | 少量のバスボムを作るときに材料を混ぜ合わせる 手や場所を汚したくない時に便利 |

| ●ボウル | 大量のバスボムを作るときに材料を混ぜ合わせる 底の深い食器などで代用可能 |

| ●ゴムヘラ | 材料を混ぜる時に使う 手や泡立て器でもOK |

| ●ビニール手袋 | 手を汚したくないときに便利 混ぜるとき・型枠に入れるときなど 手で作業した方が楽な場合に役立つ |

| ●ラップ | なくてももいいが、あると何かと便利 |

| ●霧吹き・スプレー | 材料を湿らせて、形を作りやすくする 重曹とクエン酸が混ざると水にすぐに反応するので あったほうが確実に便利 |

いずれの道具も

お家の中にあるもので代用できるので

お家の人と相談しながら準備しましょう

最低限、以下の道具があれば

後は「手」を使ってバスボムを作れます

- ボウルorビニール袋

- バスボム型orラップ

※材料は別

手作りバスボムに必要な「材料」

次にバスボム作りに欠かせない材料について。

| バスボム作りに必要な材料 | 代用品・役割 |

| ★重曹 | バスボム作りに欠かせない材料 食品グレード以上が望ましいが 気にならないのであれば掃除用でもOK |

| ★クエン酸 | バスボム作りに欠かせない材料 食品グレード以上が望ましいが 気にならないのであれば掃除用でもOK コハク酸・フマル酸で代用できるがクエン酸より価格が高い |

| ●食紅(着色料) | バスボムに色を付ける 合成・天然どちらでもいいが 少量できれいに発色するのは合成色素の方 フレンチクレイ・かき氷シロップで代用可 |

| ●精油・エッセンシャルオイル | バスボムに香りを付ける キャリアオイルと併用するのがオススメ |

| ●キャリアオイル | 精油と混ぜ合わせて使う 精油を希釈し、刺激の低下・香りを持続させたり 肌を保湿するのに役立つ |

| ●グリセリン | 肌を保湿するのに役立つ 精油を希釈することはできないので注意 |

| ●ビタミンC | 剤遺留塩素を除去する 塩素で刺激を感じる方にオススメ |

| ●トッピング類 | オリジナルのバスボムを彩る ラメ(グリッター)、おもちゃ、ポプリ(花びら) ソルト、製菓用トッピングなど |

| ●片栗粉(コーンスターチ) | バスボムの強度を高める 若干お湯を濁らせる効果も |

| ●ハチミツ | 水の代用品 ハチミツは水分量が少なく粘りがあるので 発泡させることなく材料を湿らせることができる 肌を保湿する効果もある |

| ●無水エタノール | 水の代用品 無水エタノールは水分量が少ない(0.05%以下)ので発泡させることなく材料を湿らせることができる 消毒用エタノールは水分量が20%程度あるので 入れすぎると泡立つ可能性がある |

| ●濁り湯材料 | 濁り湯タイプのバスボムを作る場合の材料 基本は酸化チタンやクレイ 材料費を抑えたい場合は スキムミルクや粉ミルクを使う |

★マークは必ず必要なモノ、●マークはあると便利なモノ

いろいろ材料を取り上げましたが

重曹・クエン酸・水(水の代用品)さえあれば

無色無香料のバスボムを手作りすることは可能です

そこにどんなアレンジをしたいかで

材料をプラスしていきましょう。

- 色を付けたいなら:食紅

- 香りを付けたいなら:精油(とキャリアオイル)

- トッピングを追加したいなら:ラメやおもちゃなど

- 濁り湯にしたいなら:酸化チタンやクレイ

- 温浴効果を高めたいなら:ソルト

また、

重曹・クエン酸はそれぞれ使用目的で純度が異なり

主に以下の3グレードに分かれます

- 医薬品グレード

- 食品(添加物)グレード

- 掃除(工業用)グレード

詳しくは別記事で紹介していますが

掃除用でさえ、その純度は95%を超えるので

どのグレードを使ってもいいのですが

>>>「入浴剤に適した重曹について」

>>>「入浴剤に適したクエン酸について」

ただ、掃除用の場合

製造ラインが清潔でなかったり

製造工程で不純物が入ることがありますし、

入浴剤(バスボム)として使う場合

重曹・クエン酸が溶けたお湯が

口に入る可能性もあるので

できるだけ食品グレード以上のものを使うことをオススメします。

手作りバスボムで失敗しやすいポイント&作る時のコツ

ここではバスボムを上手に作るために

- 失敗しやすいポイント

- 作るときのコツ

を8つに分けて紹介しますね

①バスボムを固める時の「水分量」

まずはバスボムの形を作る際、

重曹とクエン酸を混ぜた粉に

多少の水分を含ませることで

型を付けて固めることができるのですが

ここがバスボムづくりで一番失敗しやすいポイント

何も考えずに水を加えてしまうと

簡単に発泡してしまいますし

水分量が少ないと粉っぽく固まりません。

なので

発泡させないように霧吹きを使い

霧吹き一回 ⇒ すぐに混ぜる

を繰り返すことで

徐々に「重曹+クエン酸」の粉を

湿らせていく必要があります。

ただ、水分量の調整は面倒くさいの一言。

小さいお子さんだと水分量の調節も難しいと思います

そんなときは水分量の少ない

- ハチミツ

- 無水エタノール

- 食用・化粧品用オイル

などを使いましょう。

- 水:水分量が多いとバスボム生地が発泡するリスクはあるが、適度な水分量だとゆっくりしっかりと固まる

- 無水エタノール:水分量が0.05%未満なので大量に入れてもバスボム生地は発泡することはない。ただし、常温で短時間のうちに揮発しバスボム生地が固まってしまうので、大量にバスボム生地を作る場合は不向き。(準備中・型に入れる前に固まってしまう可能性がある)

- ハチミツ:20%程度の水分を含み、粘性もあるので、発泡させることなくバスボム生地を湿らせ固めることが可能。ただし、生地が固まるまで通常の倍程度時間がかかるため、バスボムサイズが大きいと自重でつぶれる

- 食用・化粧品用オイル:バスボム生地を発泡させることなく湿らせ固まることが可能。ただし、オイル量が多いと生地が固まるまで通常の倍程度時間がかかり、バスボムサイズが大きいと自重でつぶれる。お風呂に油が浮いてヌルヌルになってしまう

無水エタノールは水分量が0.05%未満なので

適当に振りかけても泡立つことなく

「重曹+クエン酸」の粉を湿らせることができ

室温でエタノールは気化していくので

バスボム使用時に体に影響しません

また、

ハチミツは水分量が20%程度かつ粘りがあるので

バスボムを固めるのに役立ちます

ハチミツを使う場合は

加水されていない「純粋ハチミツ」を選んで下さい。

詳しい使い方はレシピのところで後述しますね。

②片栗粉・コーンスターチの有無

ネット上のバスボムレシピを見ると

- 片栗粉

- コーンスターチ

を入れているものがいくつもありますが

逆に片栗粉やコーンスターチを使わないレシピもあるので

と迷ってしまう方もおられると思います

そんな片栗粉やコーンスターチを

バスボムに入れるのは

大きく以下の4つが理由です

- 粉を固める時の「つなぎ」

- かさ増しをする

- お湯を多少濁らせる

- 調湿のため(湿気で反応が進まないように)

片栗粉もコーンスターチも「でんぷん」なので

霧吹き等で多少水分を加えて乾燥させると

重曹+クエン酸の粉同士をくっつけて

強度を上げる効果があると考えられます

ただ、

バスボムにトッピング類を入れたり

巨大なバスボムを作らない場合は

強度を気にする必要はないので

片栗粉もコーンスターチも不要です

また、

重曹とクエン酸の粉の間に

片栗粉やコーンスターチが入ることで

化学反応スピードを抑えることができ

発泡時間を多少伸ばすこともできます。

>>>「バスボムの発泡時間を伸ばすコツ」

あと、

40℃前後のお風呂温度では

でんぷんはお湯に溶けないので

お風呂を多少濁らせる効果もありますが

細かい粒子がお風呂のお湯に浮かんでいるだけで

市販の入浴剤の濁り湯ほど濁りません。

③常温で揮発・刺激性のある「精油の扱い方」

「重曹+クエン酸」で作るバスボムは

そのままでは香りはありません

香りをつけるためには

精油(エッセンシャルオイル)を加える必要があるのですが

精油は花や植物の成分が

高濃度に凝縮されているので

一部の例外を除き、そのまま肌に付けてはいけません

バスボムに混ぜて

150ℓ以上のお湯に溶かすとはいえ

精油は「オイル」なのでお湯に溶けません

一時的にお湯の中に”拡散”はしますが、

そのままでは湯面に浮かび上がって

原液の精油が肌についてしまいますし

時間がたつほどに揮発します。

なので

精油の刺激・悪影響を減らし

香りを長続きさせるために

一度、精油をキャリアオイルで希釈してから

バスボムに加えるのがオススメ。

キャリアオイル自体に保湿効果がありますし

肌への浸透性もよくなるので

精油成分を肌の奥に届けてくれますよ

スポンサーリンク

④使いにくい・取り出しにくい「バスボムの型」

バスボムを固めるときには

- バスボム用の型

- 製菓用のクッキー型など

- ガチャガチャのカプセル

等を使いますが、

取り出しにくい型だと

せっかく作ったバスボムが崩れてしまいます

特にガチャガチャのカプセルや

底のある金型の場合

カチカチにバスボムが固まってしまうと

型から取りだすのが非常に困難。

綺麗にバスボムを型から取り出したいときは

- プラスチック型・金型の場合、ある程度固まったら、一度取り出して「ラップに包んで型に戻す」

- 最初から柔らかいシリコン型を使う

といった方法がオススメです

また、霧吹きでバスボム生地を湿らせたらスピード勝負です。

一度湿らせたバスボム生地は

そのままだと10分程度で乾燥して

大小さまざまな塊(ダマ)になってしまうため

型に入れてもうまく固まりらず

取り出すときに崩れやすくなるので注意です。

- 一度に大量のバスボム生地を作る

- 3種類を超える色を準備する

といった場合は

手際よくバスボム生地を湿らせて

すぐに型に入れて成形しましょう。

⑤バスボムを乾燥させる場所

型に入れたバスボムは

半日~2日程度おくとしっかり乾くのですが

乾燥させる場所にも注意が必要です

重曹には吸湿性があるので

湿度が高い場所だと空気中の湿気を吸ってしまい

膨らんでバスボムの形が崩れてしまう可能性があります。

なので、

型に入れたバスボムは

- 空気の乾燥している場所

- 風通りのいい場所

で乾燥させましょう。

また、

冷凍庫や冷蔵庫で乾燥させることも可能ですが

どちらも一長一短なので

室内で乾燥させることをオススメします

【冷蔵庫で乾燥させる場合】

- 短時間でバスボムが固まる

- バスボム型内で結露が起こり発泡してしまう可能性がある

- バスボムが冷蔵庫内の臭いを吸着してしまう

- 冷蔵庫内の場所を占領してしまう

【冷凍庫で乾燥させる場合】

- 短時間でバスボムが固まる

- バスボムが乾燥する前に水分が凍ってしまい、室温に戻した時に氷が溶けて発泡する可能性がある

- 冷凍庫内の場所を占領してしまう

⑥バスボム型から取り外すタイミング

バスボム型から取り出すタイミングによっては

バスボムが崩れるリスクが高まります

シリコン型の場合はしっかり固まるまで

放置しても大丈夫ですが

金型などの硬い型枠の場合は

バスボム型に入れて形を作ったら

一度取り外しラップでくるみましょう

取り出した時点でまだバスボムが柔らかく

自重でつぶれてしまうようなら

ラップでくるんだ後、型枠に戻して乾燥させましょう

スポンサーリンク

⑦粉末食紅or液体食紅

バスボムをカラフルに染める

着色料(食紅)についてですが、

粉末タイプでも液体タイプでもどちらでも大丈夫です

液体タイプの食紅の特徴

- バスボム生地に混ぜた段階で泡立つ可能性がある

- バスボム生地の混ぜ具合で色ムラができる

- バスボム生地を湿らせる前に発色具合を確認できる

- 色の調節がしやすい

粉末タイプの食紅の特徴

- バスボム生地に混ぜただけでは発色具合はわからない

- バスボム生地の混ぜ具合で色ムラができる

- 手が汚れやすく、色の調節はやりにくい

- バスボム生地に混ぜても泡立たたない

- 湿らせたときに発色具合がわかる

また、食紅(着色料)は原材料によって

大きく2種類あるので

お好みの色になるものをご準備ください。

- 合成着色料:少量で濃い発色

- 天然着色料:大量に入れても淡い発色

⑧食紅の量と色の濃さ

バスボムの色付けに使う食紅は

一つ上の見出しで紹介したように

- 粉末タイプ

- 液体タイプ

- 合成素材

- 天然素材

だろうと「食品添加物」であるなら

何を使っても大丈夫です。

間違っても絵具やインクは使わないようにしてください。

また、バスボムに色を付けるときは

濃い色よりも薄い色合いの方が綺麗なバスボムになります。

色を濃くしすぎてしまうと

- 複数の色の生地を混ぜたときに汚らしい

- バスボム型の模様がわかりにくい

といった印象となりやすいので注意です。

誰でも簡単・失敗しない!手作りバスボムの作り方とオリジナルレシピ8選

ここからは実際にバスボムを作っていきましょう。

解説動画も併せて載せておくので

あなただけのオリジナルレシピをつくってみてください

※解説動画は順次作成し載せていくのでしばしお待ちください。

- 無色無臭の簡単バスボム

- 色・模様・香り付きカラフルバスボム

- トッピング入りバスボム

- 濁り湯タイプのバスボム

- 水もエタノールも使わないバスボム

- ソルト入りバスボム

- ハチミツ入りしっとりバスボム

- まるでお菓子!カップケーキバスボム

①無着色・無香料の簡単バスボム(片栗粉・コーンスターチなし)

無着色・無香料の一番簡単なバスボムの作り方です。

基礎となる作り方なので

マスターしてしまえば

いろんなアレンジができるようになります。

色や香りこそ付けていませんが

バスボム型次第でいろんな形にできるので

自分だけのオリジナルバスボムを作る第一歩として

サクッと作ってみてください。

水分調節が面倒なので

「無水エタノール」を準備することをオススメします。

使う材料と作り方

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール

※道具は省略

- 重曹とクエン酸を2:1の割合で混ぜる

(「重曹大さじ2、クエン酸大さじ1」でバスボム1~2個分) - 霧吹き等で適度に湿らせる

(握ったときに形が残る程度) - バスボム型に入れて乾燥させる

(半日~1日程度)

バスボム生地を湿らせるときの

「水分量」にさえ注意していれば

8割方、失敗することはありません

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画で解説】無着色・無香料のシンプルバスボムの作り方」

②色・模様・香り付き!アロマカラフルバスボム

上の無色無香料のシンプルバスボムの応用となる

色・模様・香り付きのアロマカラフルバスボムの作り方です

色と香りを付けるだけで

全く違う印象のバスボムになりますし

複数の色を準備すれば

縞模様・マーブル模様などの

いろんなデザインにアレンジできますよ。

インスタ映えするバスボムを作りたいなら

このカラフルバスボムの作り方をぜひマスターしてください。

使う材料と作り方

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール(両方あったほうがいい)

- 食紅(着色料)

- 精油

- キャリアオイル

- (精油・食紅がない場合)色付き香り付きの粉末入浴剤

※道具は省略

精油の刺激をなくし

香り持ちをよくするために

キャリアオイルに希釈することをオススメします。

- 重曹とクエン酸を2:1の割合で混ぜる

(「重曹大さじ2、クエン酸大さじ1」でバスボム1~2個分) - ①のバスボム生地に着色料(食紅)を加える

(食紅に付属しているスプーン1杯を目安に適宜調整) - ②の生地にキャリアオイルで希釈した精油を混ぜる

(キャリアオイル小さじ1に対し精油10滴以内、適宜調整)

- 使いたい色の数だけ③までのバスボム生地を用意する

- 霧吹き等で適度に湿らせる

(握ったときに形が残る程度)

(放置時間が長いと乾燥してうまく成形できなくなるので、1度湿らせたら10分以内(できれば5分以内)に成形する。) - バスボム型に入れて乾燥させる

(半日~1日程度)

香りを最大限楽しみたいなら

バスボムに精油を加えず

入浴時に精油をお湯に垂らすと

香り豊かなバスタイムを楽しめます

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画で解説】カラフルバスボムの作り方」

③トッピング入りバスボム(花びら・ラメ・おもちゃなど)

色や香りの付きバスボムのさらなる応用。

花びら・ラメ・おもちゃなどのトッピング入りバスボムの作り方です。

トッピングによって

混ぜ方・混ぜるタイミングが違いますし

バスボムの強度が落ちない「ひと工夫」も必要なので

そのコツやポイントをマスターしてみてください。

使う材料と作り方

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール

- トッピングアイテム

(ドライハーブ、花びら、ラメ、おもちゃ、製菓用トッピングなど) - 片栗粉orコーンスターチ

- (お好みで)食紅・精油・キャリアオイル

※道具は省略

トッピングの種類・サイズによっては

バスボムの強度が不足する可能性があります。

そんなときは”つなぎ”として

片栗粉もしくはコーンスターチを混ぜましょう。

- 重曹・クエン酸・片栗粉を2:1:1の割合で混ぜる

(「重曹大さじ2、クエン酸大さじ1、片栗粉大さじ1」でバスボム1~2個分)

(ラメはこの時に入れる) - (お好みで)①のバスボム生地に着色料(食紅)を加える

(食紅に付属しているスプーン1杯を目安に適宜調整) - (お好みで)②の生地にキャリアオイルで希釈した精油を混ぜる

(キャリアオイル小さじ1に対し精油10滴以内、適宜調整) - バスボム生地を霧吹き等で適度に湿らせる

(握ったときに形が残る程度) - バスボム型に入れて成形

(この時に花びらやおもちゃなどのトッピングを入れる) - 成形したバスボムを半日~1日程度しっかり乾かす

※片栗粉の代わりにコーススターチでもOK

※トッピングアイテムが小さくバスボム強度が気にならないなら「片栗粉・コーンスターチ」はなしでも大丈夫です

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

④濁り湯タイプのバスボム

色・香り・模様・トッピング入りの

バスボムの作り方をマスターしたなら

次は濁り湯タイプのバスボムの作り方です

- 酸化チタン

- クレイ

- 粉ミルク・スキムミルク

の3種の成分を使った

濁り湯バスボムの作り方を紹介します

どの「濁り湯材料」を使うかは

お財布と相談しながらご準備ください。

使う材料と作り方①(酸化チタンの濁り湯バスボム)

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール

(粉・スキムミルクを使う場合は必ず「水」を使う) - 濁り湯材料(酸化チタン)

- (お好みで)食紅・精油・キャリアオイル

※道具は省略

お湯が濁るので食紅はなくてもOKです

- 重曹とクエン酸と酸化チタンを2:1:0.2の割合で混ぜる

(「重曹大さじ2、クエン酸大さじ1、酸化チタン小さじ1/2程度」でバスボムが1~2個分) - (お好みで)①のバスボム生地に着色料(食紅)を加える

(食紅に付属しているスプーン1杯を目安に適宜調整) - (お好みで)②の生地にキャリアオイルで希釈した精油を混ぜる

(キャリアオイル小さじ1に対し精油10滴以内、適宜調整) - 霧吹き等で適度に湿らせ、バスボムに型に入れて成形する

(握ったときに形が残る程度、トッピング類はお好みで) - 成形したバスボムを半日~1日程度しっかり乾かす

バスボム1~2個分に対し

小さじ1/2(2.5g)程度の酸化チタンで

150~200ℓのお湯が十分濁ります。

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画で解説】濁り湯バスボムの作り方」

酸化チタンは市販の濁り湯入浴剤にも

配合されている成分です

少量でもお風呂のお湯を

白く濁らせることができるのですが

商品価格が少し高く

かつ研磨作用もあるというデメリットがあり

追い炊きや自動運転をすると

お風呂機器を傷めてしまう可能性がある点にご注意ください。

使う材料と作り方②(クレイの濁り湯バスボム)

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール

(粉・スキムミルクを使う場合は必ず「水」を使う) - 濁り湯材料(フレンチクレイ)

- (お好みで)食紅・精油・キャリアオイル

※道具は省略

フレンチクレイ自体に色はついているし

お湯が濁るので食紅はなくてもOKです。

- 重曹とクエン酸とクレイを2:1:1~2の割合で混ぜる

(「重曹大さじ2、クエン酸大さじ1、クレイ大さじ1~2」でバスボム1~2個分) - (お好みで)①のバスボム生地に着色料(食紅)を加える

(食紅に付属しているスプーン1杯を目安に適宜調整)

(クレイ自体に色がついているので基本的に不要) - (お好みで)②の生地にキャリアオイルで希釈した精油を混ぜる

(キャリアオイル小さじ1に対し精油10滴以内、適宜調整) - 霧吹き等で適度に湿らせ、バスボムに型に入れて成形する

(握ったときに形が残る程度、トッピング類はお好みで) - 成形したバスボムを半日~1日程度しっかり乾かす

※クレイは含有成分によって色がついているので

基本的には食紅は不要です

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画で解説】濁り湯バスボムの作り方」

クレイには高い吸着力があり

毛穴に溜まった汚れや古い角質を剥がしてくれるので

ニキビなどの肌トラブルの改善や

肌をやわらかくするのに効果が期待できますよ。

ただ、

クレイは金属を侵食(錆)するので

自動運転や追い炊きはできません。

入浴後もなるべく早く排水&掃除をしましょう。

使う材料と作り方③(粉・スキムミルクの濁り湯バスボム)

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール

(粉・スキムミルクを使う場合は必ず「水」を使う) - 濁り湯材料(粉ミルクorスキムミルク)

- (お好みで)食紅・精油・キャリアオイル

※道具は省略

お湯が濁るので食紅はなくてもOK

スキムミルクより粉ミルクの方が濁りやすい

※粉・スキムミルクだとお湯150~200ℓに対し、大匙3杯程度が必要

- 重曹とクエン酸とスキムミルクを3:1:3の割合で混ぜる

(「重曹大さじ3、クエン酸大さじ1、スキムミルク大さじ3」でバスボム1個分)

(重曹を多く入れるのは成形し固めやすくするため) - (お好みで)①のバスボム生地に着色料(食紅)を加える

(食紅に付属しているスプーン1杯を目安に適宜調整) - (お好みで)②の生地にキャリアオイルで希釈した精油を混ぜる

(キャリアオイル小さじ1に対し精油10滴以内、適宜調整)

(精油を入れずとも「ミルクの香り」がする) - 霧吹き等で適度に湿らせ、バスボムに型に入れて成形する

(スキム・粉ミルクを使う場合は必ず「水」で湿らせる)

(握ったときに形が残る程度、トッピング類はお好みで) - 成形したバスボムを半日~1日程度しっかり乾かす

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画で解説】濁り湯バスボムの作り方」

たんぱく質(カゼイン)や乳脂肪が

光を反射するから牛乳は白く見えるので

スキムミルクより粉ミルクの方が

お湯を白く濁らせやすいです。

- スキムミルク(脱脂粉乳):たんぱく質はそのまま。乳脂肪は除去されている

- 粉ミルク:たんぱく質・乳脂肪ともに含む

お風呂のお湯はおそよ150~200ℓ

その湯量をきれいに濁らせるには

最低限、大さじ3杯の粉ミルクorスキムミルクが必要。

このたんぱく質や乳脂肪が

肌を保湿してくれるので

カサカサに乾燥した肌を

しっとりすべすべにしてくれますよ。

粉・スキムミルク入りのバスボムを湿らせるときは

無水エタノールを使うのはNG

ミルクのたんぱく質とアルコールが反応して

沈殿物ができるため

キレイな濁り湯になりません。

また、

粉・スキムミルクのたんぱく質や乳脂肪を含む分

泡がすぐに消えず”もこもことした泡”ができるため

粉・スキムミルクがうまくお湯に溶けず

湯面にダマとなって浮かんでいることがあります。

そんな時はお風呂のお湯をよくかき混ぜて

粉・スキムミルクをお湯に溶かすようにすると

キレイな濁り湯になりますよ。

⑤ソルト(塩)入りバスボム

ソルト入りバスボムにも挑戦していきましょう。

ソルト(塩)が入れば

温熱効果や保温効果が上がって

冬場でも湯冷めることはなくなりますし

ミネラルを肌から吸収できるので

肌トラブルの改善効果も期待できますよ。

ただ、ソルト入りバスボムは

ソルトの混ぜ方次第で難易度と手間が変わります。

ソルトの透明感あるキレイなバスボムを作れるよう

コツとポイントを解説しますね。

使う材料と作り方

- 重曹

- クエン酸

- 水or無水エタノール

- ソルト(粗塩、岩塩、エプソムソルト)

- (お好みで)食紅・精油・キャリアオイル・トッピングアイテム

※道具は省略

用意するソルトは

料理に使う”精製塩”よりも

他のミネラルを含む自然塩である

粗塩(焼き塩)・岩塩・エプソムソルトがオススメです。

ちなみに、焼き塩は粗塩を炒って、

吸湿性のある「塩化マグネシウム」を

吸湿性のない「酸化マグネシウム」にしたもの

- 【事前準備】ソルトと白砂糖を「2:1」の割合で混ぜて「ソルト生地」を作る

(お好みで着色する) - (お好みで)ソルトパーツを成形・乾燥・固化させる

(つまめるくらい硬化したらOK) - 重曹とクエン酸を「2:1」の割合で混ぜてバスボム生地をつくる

(できるだけ粉末の塊は均しておく) - (お好みで)バスボム生地に「色・香り」を付ける

- 水または無水エタノールでバスボム生地を湿らせる

(握ったときに形が残る程度) - 「バスボム生地・ソルト生地・ソルトパーツ」を型枠で成形する

- しっかり乾燥させる(1~3日程度)

- バスボムを取り出して完成

(ソルト部分が衝撃に弱いのでラップに包んで保管)

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

岩塩を使う場合、粒が大きいと

バスボム生地に混ざりにくいので

すり鉢やミルで砕いておきましょう

また、

ソルトだけでは固まるまで時間がかかる上

強度が不足しがちなので

白砂糖を混ぜて補強します。

⑥水もエタノールも使わず固めるオイルバスボム

これまでのバスボムの作り方の応用編となります。

この記事ではバスボム作りに

水よりも無水エタノールを使うことを

オススメしてきましたが

無水エタノールは

常温で揮発するとはいえ

人によっては

という人もいると思います。

そんな方向けに

水も無水エタノールも使わない

「無水オイルバスボムの作り方」をご紹介しますね

使う材料と作り方

- 重曹

- クエン酸

- スキンケア用植物オイル(キャリアオイル)

バスオイルや食用の植物オイル(オリーブオイルなど)でも可 - (お好みで)食紅・精油・トッピングアイテム

※道具は省略

多めにオイルを混ぜることで

バスボム生地がまとまって成形でき

空気中の水分を吸収させることでバスボムが固まる

- 重曹・クエン酸を「2:1」の割合で混ぜる

(上記の量でだいたいバスボム1個分) - (お好みで)バスボム生地に「色」を付ける

(今回のバスボムの作り方では硬化に時間がかかるので、この時点で香りは付けず、入浴直前に精油を湯船に垂らす方がいい)

- バスボム生地にオイルを混ぜる

(重曹大さじ2+クエン酸大さじ1に対し、オイル小さじ2~3杯)

- バスボム型枠で成形する

(お好みでトッピングを入れる) - 1~7日程度空気中の湿気を吸わせて硬化させる

(硬化時間目安:湿度60~70%で1~2日) - しっかり固まったら完成

(オイルが酸化する前に使い切りましょう)

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画解説】水を使わず固める無水オイルバスボムの作り方」

オイルの入れすぎに注意!

小さじ1杯ずつ調整しながらオイルを加えるようにしてください。

また、水を一切加えないため

バスボムをしっかり固めるには

空気中の水分(湿気)が必要となります

完成まで通常の数倍の時間がかかる点にご注意ください

硬化時間目安

- 高湿度環境(60%以上):1日~3日

- 低湿度環境(40%以下):4日~1週間

スポンサーリンク

⑦お肌しっとりハチミツバスボム

お肌をしっとりさせる

美容効果の高いハチミツバスボムの作り方もご紹介します。

水の代わりにハチミツを使い

「低温になると結晶化する」という

ハチミツの性質を利用してバスボムを作っていきます

水分調節が不要な代わりに

バスボム自体の強度が弱めで

複雑な模様・形に成形することができませんが

通常のバスボムより作りやすいので

お子さんとバスボムを作るときにオススメです

使う材料と作り方

- 重曹

- クエン酸

- ハチミツ

- (お好みで)食紅・精油・キャリアオイル・トッピングアイテム

※道具は省略

ハチミツの粘り(粘稠性)で

バスボム生地がまとめるので

水や無水エタノールは不要。

ハチミツは大きく3種ありますが

加水も加工もされていない

天然100%の「純粋ハチミツ」をお使いください。

>>>「ハチミツ風呂に使うハチミツの選び方」

ちなみに、

ハチミツに似ている他のシロップ類だと

バスボムを固めることができないのでご注意ください。

- 重曹・クエン酸を2:1の割合で混ぜる

(「重曹大さじ2、クエン酸大さじ1」でバスボム1~2個分) - (お好みで)バスボム生地に色と香りを付ける

(食紅に付属しているスプーン1杯を目安に調整)

(精油は10滴を目安に調整) - バスボム生地にハチミツを加える

(重曹大さじ2、クエン酸大さじ1に対し、ハチミツ小さじ1~2) - バスボム型で成形する

(シンプルな形の型枠がオススメ)

- 冷蔵庫or冷凍庫で冷やし固める

(冷凍庫で急速冷凍するのがベスト) - しっかり固まったら完成

- (保存する場合)密閉容器に入れて冷蔵庫or冷凍庫で保管

※そのほか細かなコツや注意点は⇓の詳細記事にて動画・画像を使って説明しています。

>>>「【動画解説】しっとり蜂蜜(ハチミツ)バスボムの作り方!」

ハチミツ自体に吸湿性があるほか

硬化しても通常のバスボムより強度が弱い点に注意。

ハチミツバスボムを固める際には

冷凍庫(or冷蔵庫)を使い

完成したバスボムも

必ず密閉容器に移して冷蔵or冷凍保存してください。

⑧まるでお菓子そのもの!カップケーキバスボムの作り方

これまでのバスボム技術(コツ)をまとめた

カップケーキバスボムの作り方です。

アイシングクリームを作って

本物のお菓子のようなバスボムに仕上げていきます。

卵アレルギーの方は

重曹クリームを使う方法もあるのですが

重曹クリームの作り方は

インターネット上にのっておらず

専門の講師の方が作り方を教えています。

>>>「重曹クリームのフラワーバスボム」

使う材料と作り方

材料と作り方は後日追記します

しばしお待ちください。

※解説動画も順次作成し載せていくのでしばしお待ちください。

スポンサーリンク

手作りバスボムの9つの注意点

最後に手作りバスボムの注意点を8つ紹介しておきます

この注意点を守らないと

体やお風呂機器に悪影響が起きる可能性があるので

守るようにしてください

- バスボムの着色にインク・絵の具はNG

- 肌の弱い赤ちゃん・小さいお子さんと使うときは量を少なく

- ハチミツを混ぜる時は1歳未満の赤ちゃんには使わない

- 妊婦さんは使用する精油(アロマオイル)に注意

- お風呂の自動運転・追い炊き・洗濯はNG

- 毎日使わない・一度に大量に使わない

- 入浴後は上がり湯&スキンケアをする

- なるべく早く排水&お風呂掃除をする

- 揮発・吸湿を防ぐために密閉容器に保存する

①バスボムの着色にインク・絵の具はNG

バスボムの着色にインクや絵の具を使ってはいけません。

インク・絵の具での素材・原材料によっては

バスボムの着色に使って大丈夫なモノもありますが

※フェイス・ボディペイント用のインク・絵の具

基本的にインク・絵の具を使うと

- 肌を刺激するリスクがある

- 肌荒れの原因になる

- インク・絵の具の粘性がバスボム作りの邪魔になる

- バスボム生地をきれいに染めれない

などのデメリットを生むので

バスボムの着色には使えません。

特に肌の弱い・未発達なお子さんだと

ひどい肌荒れを起こす危険性があるので注意してください。

②肌の弱い赤ちゃん・小さいお子さんと使うときは量を少なく

手作りバスボムには大きなリスクはありません

しかし、濃度によっては

お湯のpHが酸またはアルカリに傾き

肌トラブルを起こすリスクがあることを覚えておいてください

特に赤ちゃんや小学生くらいのお子さんは

まだまだ肌が弱い状態なので

精油の影響も強く出てしまいます。

そういった体が成長しきっていない

小さいお子さんと使う場合は

- 小さいサイズのバスボムを使う

- 混ぜ物(特に精油)を入れない

といった対策をしてください。

③ハチミツを混ぜたバスボムは1歳未満の赤ちゃんには使わない

手作りバスボムのレシピには

ハチミツを使ったものがありますが

ハチミツ入りのバスボムは

1歳未満の赤ちゃんには使わないようにしてください

ハチミツにはほぼ確実に

ボツリヌス菌の「芽胞」が含まれているので

1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べてしまうと

「乳児ボツリヌス症」になる恐れがあるのでご注意ください。

ハチミツを口にするわけではないですが

何かの拍子にハチミツが入ったお湯を

飲んでしまう可能性もないわけではないので

念のためハチミツ入りバスボムの使用は控えるようにしてください。

④妊婦さん・ペットがいる場合は精油(アロマオイル)の扱いに注意

バスボムの香り付けに使う精油は「毒」になることもあります。

精油は植物成分を濃縮したものなので

一部条件に当てはまる方は

肌を刺激する以上のリスクが出る可能性があるので注意してください。

- 妊婦さんは流産のリスク

- 猫や小鳥などのペットは精油成分を代謝できず死亡するケースもある

ラベンダー、バジル、クラリーセージ、サイプレス、ジャスミン、ジュニパー、マジョラム、ペパーミント、ローズ、ローズマリー、セージ、タイム等

上記の精油でも

直接マッサージする以外の使い方であれば

大きな害はないといわれていますが

注意するに越したことはありません。

精油の種類によって効果やリスクは変わるので

使用前に一度調べたほうがいいでしょう。

あまりに精油の妊婦に対する禁忌の情報が氾濫しているので、驚かれる方も多いと思いますが、実はこれまでに、通常のアロマテラピーの使用範囲内で精油を用いて、妊婦に流産や中毒症などの事故が起こったという事例は、一例もありません。「通常のアロマテラピーの使用範囲」というのは、「外用」すなわち、アロマバスやマッサージ(トリートメント)も含みます。「内服」、すなわち精油を飲んだ場合は話は違ってきますが、そもそも精油は妊婦であるか否かに関わらず、医師の指導がない限りは絶対に飲んではいけないものですので、これは論外の話になります。

引用:Tea-treeの森

ただし、精油やアロマオイルを芳香剤代わりに使ったことで

- 飼っていたインコが死んだ

- 猫の体調が悪くなった

などの事例も起こっているので

ペットのいるご家庭では

精油の取り扱いには特に慎重になってください。

ちょっと前の記事だけど

手作り入浴剤(バスボム)に「精油」を使う人は、頭の片隅に入れておくといいかも!ペットのインコが「アロマ」で急死… 注意喚起ツイートに反響、獣医も危険性を指摘 https://t.co/AGsaELSJdi #アロマ #ペット @jcast_newsより

— くらげ@お風呂系ブロガー (@kurage_diary) October 13, 2022

⑤お風呂の自動運転、残り湯での追い炊き・洗濯は基本NG

バスボムに何を混ぜるかにもよりますが

汚れや機器の劣化の原因になるので

手作りバスボムを使うのであれば

- お風呂の自動運転

- 残り湯での追い炊き・洗濯

はできないものと考えておきましょう

スポンサーリンク

⑥毎日使わない・一度に大量に使わない

重曹とクエン酸で作る手作りバスボムは

使う頻度や量に注意してください

重曹とクエン酸で中和反応が起こり

濃度自体は薄くなるので

問題にはなりにくいとは思いますが

重曹またはクエン酸をお風呂に入れることで

お湯のpH(酸アルカリ度)を傾けてしまいます。

- 重曹はアルカリ性に

- クエン酸は酸性に

アルカリ性のお湯は「皮脂を落とす作用」が

酸性のお湯は「皮膚の殺菌作用」があるといわれていますが

濃度や使用頻度次第で

肌を乾燥させたり肌トラブルを引き起こすリスクがあります

市販の入浴剤であれば

pH調整剤や保湿剤等を配合しているので

肌への負担は気にするレベルではないのですが

手作りバスボムは

そういった対策は取られないことが多いので

手作りバスボムを使う際は

以下を目安に使うようにしてください

- 一回のお風呂で使う量は「200g以下」

- 使う頻度は「2~4日に一回」

⑦入浴後は上がり湯&スキンケアをする

手作りバスボム使用後は

必ず「上がり湯」と「スキンケア」はするようにしてください

前述したように

手作りバスボムを使い方次第で

肌トラブルを招いてしまう他

バスボムに混ぜた成分・トッピング類が

バスタオルや衣類を汚してしまうため

上がり湯(シャワー)とスキンケアを必ずしましょう。

⑧なるべく早く排水&お風呂掃除をする

手作りバスボムを使った後は

なるべく早くお風呂のお湯を排水し

掃除するようにしてください。

バスボムを手作りするとき

多くの場合

- 食紅(着色料)

- 精油

- トッピング類

- (濁り湯なら)クレイ、スキムミルク、粉ミルクなど

を入れると思います

このような成分は時間がたつほどに

浴槽の色移りや汚れの原因となるほか

成分によっては浴槽をべたつかせたり

雑菌・カビの栄養となることもあるので注意です。

なるべく早く排水して掃除するようにしましょう。

⑨揮発・吸湿を防ぐために密閉容器に保存する

バスボムに使う重曹は吸湿性があり

部屋の湿気や臭いを吸ってしまう一方、

混ぜこんだ精油は常温で気化してしまうので

手作りしたバスボムは

密閉容器に保存するようにしてください

湿気を吸収してしまうと

膨らんでせっかくの形が崩れてしまいますし

発泡してしまうかもしれません

せっかくの精油の香りも

時間経過で飛んでしまわないように

保存方法には注意しましょう。

スポンサーリンク

オリジナルバスボムで楽しいお風呂時間を!

手作りバスボムは決して難しいものではありません。

最低限、以下のものさえあれば

小学生のお子さん一人でも作ることができます

- 重曹

- クエン酸

- 精油(とキャリアオイル)

- 食紅

- 水or無水エタノール

お子さんの自由研究用から

インスタ映えするものまで

いろんなバスボムを作ってみて下さい。

お子さんと一緒に作れば

家族コミュニケーションが取れますし

お風呂嫌い克服にも役立ちますよ。

簡単・失敗しない手作りバスボムの作り方まとめ

ご覧いただきありがとうございました

この記事のポイントは以下の通りです。

- 「重曹・クエン酸・水(または無水エタノール)」があれば、無色無香料のシンプルバスボムは作れる

- お好みで、食紅・精油(とキャリアオイル)・トッピングアイテムなどを追加して、自分だけのオリジナルバスボムが作れる

- バスボム生地を湿らせるときは水分量に注意。

- バスボム型は何を使ってもいいが、金型やプラスチック型を使う場合は、乾燥させる前に型から取り出すこと。

- 手作りバスボムにはpH調整剤や保湿成分が足りないので、使いすぎると肌が荒れるリスクがある。

- 手作りバスボム使用後は、必ず上がり湯(シャワー)とスキンケア(ボディケア)をする。なるべく早く排水&風呂掃除もする

- 手作りバスボムを使う頻度・量は一回200gまで、一回使ったら1日は開ける(休肝日ならぬ「休バスボム日」をつくる)

- 精油成分は妊婦さんやペットには毒にもなるので、取り扱いに注意。

バスボムを手作りできるようになったら

親しい人にもプレゼントしてみましょう。

入浴剤のプレゼントは隠された意味はないので

- 誕生日やバレンタイン

- 父の日や母の日

- 勤労感謝の日

など、何かの記念日の日に

プレゼント(他のプレゼントと一緒に)に渡すと喜ばれますよ。

関連記事

-150x150.jpg)