こんにちは!管理人のクラゲです

そんな疑問解消のために

一人暮らしのときの

お風呂掃除の頻度と楽な掃除のやり方・コツをご紹介します。

- お風呂汚れの種類

- お風呂の汚れが増える要因

- 一人暮らしの時のお風呂掃除頻度

- お風呂掃除のやり方(毎日、毎週、毎月~3か月毎、半年~1年毎)

- お風呂掃除の便利アイテム

- 汚れを軽減してお風呂掃除を楽にするコツ

\【PR】浴室全体をお掃除/

▼ ▼ ▼ ▼

![]()

![]()

![]() ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

天井・壁・床・ドアだけでなく

風呂釜・追い焚き配管までピカピカに

【結論】一人暮らしだとお風呂はすぐ汚れないので週1~月1でも問題ない!汚れるペースに合わせて掃除する場所・頻度を調整してOK

この記事の結論から言ってしまうと

- お風呂掃除頻度はアンケートによると「週に3~4回以上が5~6割」、「週に1~2回が1~2割」(一人暮らしの人だとっもっと掃除頻度は少なくなる)

- お風呂汚れは大きく6種あり、汚れを増やす要因は8つある

- 汚れの種類に合った掃除方法をしないと無駄な労力が増えるし、汚れも落ちない

- 浴槽の材質によっては使えない掃除アイテムもある

- お風呂掃除は一度に全体を掃除するのではなく、毎日・毎週・毎月・3か月毎・半年ごとの頻度で掃除する場所を決めると掃除が楽になる

- 楽にお風呂掃除したいなら掃除道具をそろえたほうがいい

↓ ↓ ↓

必ずしも毎日お風呂掃除をする必要はないが、一人暮らしだとお風呂掃除にかけられる手間も時間も少ないので、お風呂掃除の頻度が少ない人ほど、カビや雑菌、悪臭やヌメリなど汚れが増える前に、汚れを付きにくくする工夫をするべき

となります。

お風呂の汚れは大きく6種あり

その汚れの付き方は↓の要素で変わりますが、

- 入浴人数

- 入浴スタイル

- 季節

- 残り湯をためる

- 浴室の構造

- 入浴後の換気の有無

- 入浴剤の使用の有無と入浴剤の種類

- 掃除の頻度

毎日お風呂掃除をするご家庭は3割程度。

一人暮らしの方に絞っていえば

もっとお風呂掃除頻度は減って

2週に1回とか月に数回レベルの方も増えてきます。

そのくらいの掃除頻度でも

健康上問題ないのだと思われますが、

掃除の頻度が少ないほど汚れが付きやすく

お風呂場が⇓のようにカビまみれになってしまいます

もしアパートやマンションで一人暮らしで

お風呂場がこういう状態のまま放置していると

退去時にクリーニングの費用請求を受けることがあるので注意

定期的なお風呂掃除をするとともに

お風呂汚れが付きにくくする「工夫」をしましょう。

ただ、天井や風呂釜など掃除がしにくかったり

カビなど簡単に落とせない汚れもあるので

半年~1年毎に業者に頼んで

お風呂場全体のクリーニングをするのもオススメです。

↓のキレイユでは

2つのメニューでお風呂場をクリーニングして

ピッカピカにしてくれますよ

- 風呂釜追い焚き配管洗浄のみ

- 風呂釜追い焚き配管洗浄+浴室全体も清掃

▼ ▼ ▼ ▼

【プロモーション】

![]()

![]()

![]() ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

一人暮らしのお風呂掃除頻度は何日に1回が一般的?

一般的なお風呂掃除頻度については

の調査アンケートが参考になります。

このアンケートは

一人暮らしの人に限定したものではありませんが

一般的なお風呂掃除頻度は

- 週に3~4回以上:5~6割

- 週に1~2回程度:1~2割

となるようです。

マイボイスコム株式会社さんの

調査アンケートでの浴槽掃除頻度は↓

- ほとんど毎日:38%

- 汚れが気になったとき(決まっていない):23%

- 週に3~4回:19%

- 週に1~2回:15%

- ほとんどしない:1%

- わからない:4%

- 無回答:0.3%

※2004年9月1日~9月5日に調査

参考:マイボイスコム株式会社

バスリエ株式会社さんの

調査アンケートでの浴槽掃除頻度は↓

マイボイスコムさんと

バスリエさんのアンケートでは項目が若干異なりますが、

結果はおおよそ同じです

- 週2回以上(バスリエ):55%

- ほとんど毎日+週に3~4回(マイボイスコム):57%(38%+19%)

- 週1回(バスリエ):20.5%

- 週に1~2回(マイボイスコム):15%

ただし、一人暮らしの人は

帰宅するまで仕事や勉学で忙しいでしょうから

週に1~2回や月に数回程度の掃除の割合が増えるものと思われます。

お風呂汚れの原因6つと汚れの落とし方

お風呂場にできる汚れの種類は大きく以下の6つ

- 皮脂・油汚れ

- 石鹸カス

- 水垢

- 湯垢

- 入浴剤の着色汚れ

- カビ

それぞれ掃除のやり方が異なるので

簡単に汚れの特徴とその落とし方を解説しますね

①皮脂・油汚れ

まずは「皮脂汚れ(油汚れ)」について

皮脂は、皮膚の脂腺から分泌される油分で

皮脂には肌を保護し潤いを与える役割がありますが、

お風呂に入るとお湯に溶け出し、

汚れとして浴槽や浴室の壁や床に付着してしまいます。

お風呂に入る際は、

湯船に浸かる前に体を洗うことが一般的ですが

体を洗っても皮脂を完全に取り除くことはできないので

皮脂はお湯中に広がり、

浴槽や浴室の壁や床に付着して

皮脂汚れとなってしまうのです。

- お湯や石鹸で流れでた皮脂は十分にすすがないと体に付着する

- 湯船に入ることで毛穴が緩んでも皮脂が浮き出る

皮脂汚れはそのまま放置すると

固まり、黄ばみ、汚れの原因となる他

雑菌の繁殖を促してしまいます。

特に

- 浴槽の湯口

- 排水口周辺

- 壁や床のタイル目地

などは皮脂汚れが溜まりやすく、

見た目や衛生面の問題を引き起こすので注意

皮脂汚れを予防するためには

「定期的なお風呂の掃除」が大切です

掃除の際には、

浴槽だけでなく浴室の壁や床を

石鹸や中性洗剤を使ってこまめに洗い流しましょう。

ブラシやスポンジを使って

汚れをこすり落とすのも効果的です。

【皮脂汚れの予防法】

- 入浴後、浴槽・お風呂場全体にシャワーをかけてすすぐ

- 定期的に掃除する

- 浴室をしっかり乾燥させる

- 排水口などにたまる抜け毛を定期的に捨てる

【皮脂汚れの落とし方】

- お風呂用洗剤を汚れ部分に吹きかけ、スポンジでこすり洗いをする

※少なくとも週1回は掃除しましょう

②石鹸カス

次は「石鹸カス」汚れについて

石鹸カスは石鹸や洗剤を使用する際に発生する汚れです。

石鹸や洗剤に含まれる成分は

お湯と混ざることで泡が発生して

体についた皮脂やホコリなどの汚れを

落とすことに役立るのですが、

この泡がきちんとすすげておらず

浴槽や壁などに付着し

そのまま残ってしまうことで「石鹸カス」となります。

石鹸カスは自体は大きく2種類あり

- 金属石鹸:水道水中に含まれているカルシウムやマグネシウムなどと石鹸が結合してできる石鹸カス

- 酸性石鹸:皮脂汚れと石鹸成分が結合してできる石鹸カス

※固形石鹸の溶け残りは除く

金属石鹸はお風呂場の床に

ミネラル分と石鹸成分が結合してできる

白くざらざらとしているアルカリ性の汚れで

水に溶けないため

酸性の洗剤やクエン酸を使うことで

溶かして落とす必要があります。

⇓の蛇口についている白い汚れが金属石鹸

一方、酸性石鹸はというと

皮脂汚れと石鹸成分が結合してできた酸性の汚れで

汚れに対して石鹸の量が足りなかった場合に

お風呂場に黒や灰色のベタベタした汚れが付着します。

酸性石鹸は酸性汚れなので

アルカリ性の洗剤や重曹で溶かす(浮かせる)必要があります

⇓のカビではない黒っぽい汚れが酸性石鹸

このような石鹸カスは見た目の問題だけでなく

- お風呂の表面を滑りやすくする

- お湯の保温効果を減少させる

- 石鹸カスが浴槽や壁に付着して、さらなる汚れの蓄積や雑菌の繁殖を引き起こす

などのデメリットがあるので

定期的なお風呂の掃除が重要です

石鹸カスの種類に合わせて

- 金属石鹸なら「酸性洗剤oクエン酸」

- 酸性石鹸なら「アルカリ洗剤or重曹」

を使い

浴槽や壁をこまめに掃除しましょう

また、次の入浴まで時間が空く場合は

お風呂全体(浴槽や浴室の壁・扉など)を

十分にすすいでおくことが大切。

すすぎ残った石鹸や洗剤の成分は

乾燥すると固まって汚れの原因になるため

しっかりと流し切ることで

石鹸カスの蓄積を防ぐことができますよ

【石鹸カスの予防法】

- 入浴後、浴槽・お風呂場全体にシャワーをかけてすすぐ

- 定期的に掃除する

- 浴室をしっかり乾燥させる

【石鹸カス(金属石鹸)の落とし方】

- クエン酸を用意

(市販のクエン酸スプレーや酸性洗剤・お酢でもOK) - 水200mlに対してクエン酸を小さじ1入れて、クエン酸スプレーを作る

- 金属石鹸が付着している箇所にスプレーをして10分ほど浸透させる

(キッチンペーパーなどを当ててパックするとより効果的) - スポンジやブラシでこすり、水で綺麗に洗い流す

【石鹸カス(酸性石鹸)の落とし方】

- 重曹を用意

(セスキ炭酸ソーダやアルカリ洗剤でもOK) - 水500mlに対して重曹を大さじ1入れて、重曹スプレーを作る

- 酸性石鹸が付着している箇所にスプレーして10分ほど浸透させる

(キッチンペーパーなどを当ててパックするとより効果的) - スポンジやブラシでこすり、水で綺麗に洗い流す

※後述する注意点や便利アイテムも参照してください

③水垢

お風呂場の汚れ3つ目は「水垢」です

水垢は、水道水に含まれるミネラル成分が

お湯の温度変化や蒸発によって結晶化したもの

⇓の白い汚れが水垢

水道水中には、

カルシウムやマグネシウムなどの

ミネラル成分が含まれており

お湯を使って入浴したり

お風呂の中で水が蒸発する過程で

水中のミネラル成分が結晶化。

固形物として浴槽や水栓、シャワーヘッドなどに付着するのです。

※硬水はミネラル分が多いため水垢もできやすい

日本の多くは軟水地域ですが

世界有数のお風呂大国なので

お風呂場に水垢ができやすいんですよね

そんな水垢は、

白い粉状のものや茶色の斑点として現れることがあります。

※鏡につく「うろこ状」の汚れなど

- 白い粉状:カルシウムやマグネシウムの結晶が薄く広がっている状態であり、浴槽やタイルなどの表面に広がっている

- 茶色の斑点:水垢によって固まったミネラル成分が蓄積し、その表面に付着する微量の汚れや鉄分、細菌の影響などの影響でできる

※茶色の斑点は水垢の付着状態やその周囲の環境条件次第。基本は白い粉状のものがほとんど

水垢は見た目の問題だけでなく、

お風呂の機能や衛生面にも影響を与えるため

定期的なお風呂の掃除が重要です

- 水栓やシャワーヘッドに付着すると、水の出や、シャワーの勢いが弱くなる

- 細菌やカビの繁殖を促し、衛生上の問題を引き起こす

水垢はアルカリ性の汚れであるため

掃除の際には

酸性洗剤や浴室クリーナー・クエン酸を使用し

ブラシやスポンジを使って

水垢が付着した部分を丁寧にこすり洗いましょう。

また入浴後に浴室全体を「十分すすぐ・かき取る」ことも大切。

水垢は水が蒸発して

ミネラル成分が残ることで形成されるため

浴室全体を十分にすすぎ

水切りワイパーなどでかき取ることで

水垢の付着を防ぐことができますよ。

【水垢の予防法】

- 入浴後、浴槽・お風呂場全体にシャワーをかけてすすぐ

- 定期的に掃除する

- 自然乾燥に任せず、水滴を拭き取る(水切りワイパーで水滴をきる)

- お風呂用の軟水器を使う

【水垢の落とし方】

- クエン酸を用意

(市販のクエン酸スプレーや酸性洗剤・お酢でもOK) - 水200mlに対してクエン酸を小さじ1入れて、クエン酸スプレーを作る

- 水垢が付着している箇所にスプレーをして10分ほど浸透させる

(キッチンペーパーなどを当ててパックするとより効果的) - スポンジやブラシでこすり、水で綺麗に洗い流す

※後述する注意点や便利アイテムも参照してください

④湯垢

4つ目は「湯垢」

湯垢は「水垢+石鹸カス+皮脂汚れ」が複合した汚れです

石鹸の泡が残りやすい

浴室の床や扉の隙間、タイル目地にできやすく

- 石鹸の成分である脂肪酸ナトリウムと水に含まれるカルシウムイオンが反応

- 有機物や微生物の酸化

によって、色素が変化した結果

茶色や黒っぽい斑点や膜状のものが多いです。

見た目の問題以外にも

雑菌が繁殖してにおいの問題になったり

排水口の流れを妨げたり

シャワーヘッドの性能低下の原因となるため

定期的な掃除・管理が重要

湯垢は複数の汚れがまとまった

固く落ちにくい汚れなので

重曹などの細かな粒子を使ってかき出す方法が有効です。

水垢や皮脂汚れ、石鹸カスが残らないように

入浴後、お風呂場をすすぐだけでも違いますよ。

【湯垢の予防法】

- 入浴後、浴槽・お風呂場全体にシャワーをかけてすすぐ

- 定期的に掃除する

- 自然乾燥に任せず、水滴を拭き取る(水切りワイパーで水滴をきる)

- お風呂用の軟水器を使う

【湯垢の落とし方】

- 中性洗剤を湯垢に吹きかけ、汚れをうかす

- 重曹を用意して湯垢に振りかける

(クレンザーでもOK) - スポンジやブラシでこすり落とす

(重曹などの粒子に絡ませて落とす) - 水で綺麗に洗い流す

※後述する注意点や便利アイテムも参照してください

⑤入浴剤の着色汚れ

5つ目は「入浴剤汚れ」

入浴剤汚れは

入浴時に入浴剤やバブルバスなどを使って

浴槽内に入浴剤成分が残ることでできる汚れです。

一般的に入浴剤には

- 香料

- 着色料

- 保湿剤

- 有効成分・漢方成分

- ミネラル

などの成分が含まれており

入浴剤やバブルバス使用後には

↑のような物質・成分が浴槽や浴室に残りやすく

特に着色料が原因の汚れを「入浴剤汚れ」と呼ばれることが多いです。

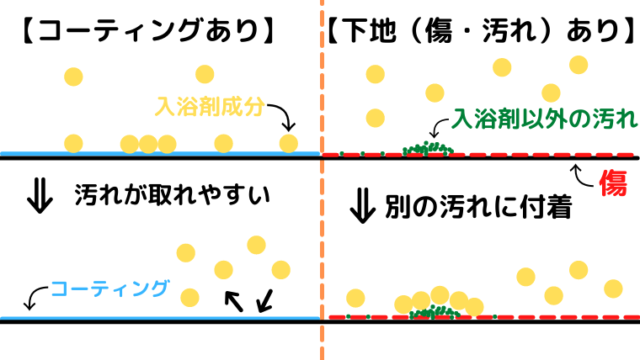

入浴剤汚れがつくには着色料の成分が付着する

下地(汚れや傷)ができている必要があるため

他の汚れを蓄積や

入浴剤成分を汚れに浸透させないことが重要です。

>>>「入浴剤汚れが付く仕組み」

入浴後は浴槽や浴室全体をすすぎ

定期的なお風呂掃除を心掛けましょう。

【入浴剤汚れの予防法】

- 残り湯をためずすぐに排水する

- 入浴後、浴槽・お風呂場全体にシャワーをかけてすすぐ

- 無色透明・無香料のなるべくシンプルな入浴剤を使う

- 他の汚れが付かないように定期的に掃除する

【入浴剤汚れの落とし方】

- お風呂用洗剤を吹きかけ、スポンジでこすり落とす

※後述する注意点や便利アイテムも参照してください

お風呂用洗剤とスポンジで落ちない頑固な入浴剤汚れは

- 軽度なら「メラニンスポンジ」

- 重度なら「浴槽の染み抜き剤」

を使いましょう

>>>「入浴剤汚れの落とし方」

⑥カビ

お風呂汚れで一番厄介なのが「カビ」です

お風呂場に発生するカビの主な種類は次の通り

- 黒カビ:壁や天井、浴槽のシーリング、カーテンなど一番見かけることの多い「アスペルギルス属やクロボシカビ」などが原因となるカビで、黒色の斑点や網目状のパターンとして現れる

- ピンクカビ:浴槽やシャワーカーテン、タイルの目地など湿度が高く、水滴がたまりやすい場所に発生する「フサフサカビ」が原因となるカビ。フワフワとしたピンク色のカビの塊を形成する特徴がある

- 緑カビ:壁や天井、シャワーカーテンなど、湿度と通気の両方がある場所で発生しやすい「ペニシリウム属」が原因となるカビで、表面に緑色の斑点や綿毛状のカビが生えることもあります。

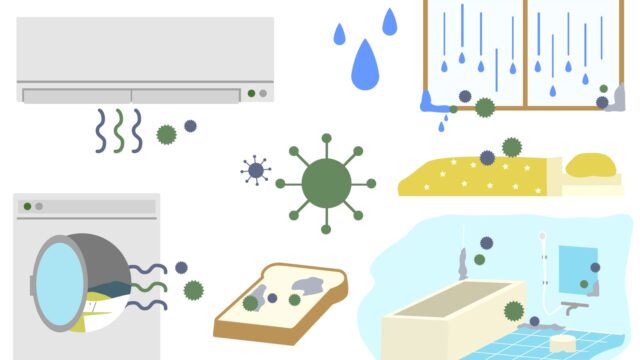

お風呂場はカビの好む環境がそろっており

- 湿りやすい

- 通気性が悪い

- カビの栄養源が豊富

条件がそろうと爆発的に繁殖し、

タイルの目地などに深い根を張って

取り除くのが困難になるため

カビを発生させたくないなら

適切な清掃と予防策を行うことで、

お風呂場の衛生を保ちましょう。

繁殖させないのが一番の予防法です。

【カビの予防法】

- カビの栄養源が残らないよう定期的に掃除する

- 入浴後、浴槽・お風呂場全体にシャワーをかけてすすぐ

- お風呂場をしっかり乾燥させる

- 換気扇や窓を開けて風通しを良くする

【カビの落とし方】

- 軽いカビなら中性洗剤とスポンジで取り除きましょう

- 根を張った頑固なカビは塩素系漂白剤を浸透させて数十分放置しましょう

- カビを取り除いた後は消毒用エタノールを吹きかけて除菌しましょう。

(無水エタノールはすぐに揮発するので不向き)

※後述する注意点や便利アイテムも参照してください

お風呂汚れを落とす・掃除する際の注意点

お風呂掃除・汚れを落とす際の注意点もまとめてご紹介しておきますね

- 無水エタノールは除菌・消毒に不向き!70~80%濃度になるよう希釈

- 浴槽の材質が大理石の場合、お酢や重曹はNG(大理石を傷めてしまう)

- アルミ・銅製のものには重曹はNG(変色する恐れ)

- 「酸性洗剤」と「アルカリ性洗剤」を混ぜると中和反応で効果が減弱する

- 「塩素系漂白剤」と「酸性タイプのもの」が混是るのはNG!有毒な塩素ガスして危険

以下補足

- ステンレス浴槽は通常錆びないが、酸性のもの(お酢やクエン酸、酸性洗剤)が長期に残ると錆が発生する可能性がある

- お風呂掃除をする際は、ゴム手袋・マスクを着用し換気をする

①無水エタノールは除菌・消毒に不向き!70~80%濃度になるよう希釈

汚れやカビ処理後に消毒・除菌目的で

アルコール(エタノール)をかけることがありますが

無水エタノールは

消毒・除菌目的の使用は不向きです

揮発速度が速すぎるので

消毒・除菌目的にアルコールを使うなら

「消毒用アルコール」がオススメです

無水エタノールを使う場合は

水で希釈してから使いましょう。

無水エタノールを消毒用エタノール代わりに使う場合は、70~80%濃度になるよう水で希釈しましょう。

- 無水エタノール:70~80ml

- 精製水(水道水でも可):20ml

をアルコール対応のスプレーボトルに入れ、消毒・除菌したい場所に吹きかける

②浴槽の材質が大理石の場合、お酢・重曹・クエン酸はNG(大理石を傷めてしまう)

お風呂掃除に

- お酢

- 重曹

- クエン酸

などを使うことが多いですが、

お風呂場(浴槽)の材質に使えるのかしっかり確認しましょう。

例えば酸やアルカリは

「大理石」を傷めてしまうので推奨されません。

ただし、最近多くなってきた

- 人工大理石

- 人造大理石

は酸やアルカリに強いものもあります。

※天然鉱物素材だと酸やアルカリはNG。樹脂製のものはOK

お風呂掃除に

酸やアルカリ性の洗剤や物質を使う場合は

事前に説明書や製造メーカーに確認しておきましょう

③アルミ・銅製のものには重曹はNG(変色する恐れ)

お風呂用品の中には

- アルミ

- 銅

でできたアイテムがありますが、

アルミや銅はアルカリに弱く

劣化したり変色したりするため

重曹やアルカリ性洗剤の使用には注意しましょう。

④「酸性洗剤」と「アルカリ性洗剤」を混ぜると中和反応で効果が減弱する

お風呂掃除をする際は

「酸とアルカリ」の物質・洗剤の扱いに注意です

酸とアルカリを混ぜてしまうと

中和反応によって効果が弱まってしまいます。

洗剤同士だけでなく

重曹やクエン酸と併用する場合も同様なので

併用する場合は⇓の組み合わせにしておいてください。

- 酸性洗剤×アルカリ洗剤

- 酸性洗剤×重曹(アルカリ性の物質)

- アルカリ洗剤×クエン酸(酸性の物質)

⑤「塩素系漂白剤」と「酸性タイプのもの」が混是るのはNG!有毒な塩素ガスして危険

塩素系漂白剤(カビ取り剤)を使う場合は

塩素ガスを発生する危険性があると覚えておきましょう

塩素系漂白剤は主に次亜塩素酸が使われていますが

これに⇓のような酸性の物質を混ぜてしまうと

- 酸性洗剤(サンポールなど)

- クエン酸

- お酢(酢酸)

化学反応によって

有毒な塩素ガス等が発生してしまいます。

間違って混ぜてしまうこともあるので

必ず換気をしながら塩素系漂白剤を使うようにしてください。

- 塩素系漂白剤:主成分「次亜塩素酸(HClO)」

- 酸性洗剤:主成分「塩酸(HCl)や硫酸(H₂SO₄)」

HClO + HCl → Cl2 + H2O

HClO + H₂SO₄ → ClO₂ + H₂O + SO₂

↑の反応式で発生する⇓の気体は有毒なので注意

- 塩素ガス(Cl2)

- 二酸化塩素(ClO₂)

- 二酸化硫黄(SO₂)

補足①ステンレス浴槽は通常錆びないが、酸性のもの(お酢やクエン酸、酸性洗剤)が長期に残ると錆が発生する可能性がある

ステンレス浴槽であっても酸やアルカリに注意しましょう

通常、ステンレス素材は

低濃度の酸やアルカリで

錆びたり劣化することはないですが

ステンレスであっても

- 高濃度の酸・アルカリ

- 長時間、酸やアルカリにさらされる

と、錆びや劣化(腐食)してしまうので注意

お風呂掃除後は洗剤が残らないよう

しっかりとシャワーですすぎましょう。

補足②お風呂掃除をする際は、ゴム手袋・マスクを着用し換気をしよう

お風呂掃除をする際は

必ずゴム手袋やマスクをして

換気をしながらするようにしてください。

お風呂用洗剤や掃除に使うアイテムには

酸やアルカリ性のものが多く

- 肌につくと肌荒れを起こしやすい

- スプレーをしたときに空気中に飛散して吸い込んでしまう(呼吸器にダメージ)

といったリスクが考えられます。

短時間であれば健康リスクは少ないとは思いますが

面倒でもゴム手袋やマスクはして

換気扇や窓を開けて掃除をするようにしてください

お風呂汚れを増やす8つの要因

お風呂汚れを増やしてしまう要因・原因についてもまとめておきます。

- 入浴人数・時間・回数

(多くなるほどに汚れやすい) - 入浴スタイル

(シャワー浴のみor湯船に浸かる) - 入浴後の換気の有無

(換気しないとカビが繁殖しやすい) - 浴室の構造

(窓・換気扇の有無、風が通るか) - 入浴剤の使用の有無と入浴剤の種類

(無色透明・無香料の入浴剤なら汚れにくい) - 季節

(雨が降りやすく湿度の高い6~8月特に汚れができやすい) - 残り湯を溜める・溜めない

(残り湯を一晩放置するだけでも雑菌が1000倍に増える) - 掃除の頻度

(入浴後シャワーですすぐだけでも汚れの付き方が違う)

一つ一つ解説はしませんが

要は↓の状態が続くほどに

お風呂汚れはできやすくなるので

- カビ・雑菌の栄養が豊富

- 風の通りが悪く湿気っている

- あまり掃除をしない

お風呂掃除を楽にしたいのであれば

入浴後はできるだけ早く浴室全体をすすぎ

しっかり乾燥させて、清潔保つことが重要です

一人暮らしの理想的なお風呂掃除のやり方

ここからこの記事の本題

一人暮らしでもお風呂掃除を楽にするコツと

理想的なお風呂掃除のやり方を紹介しますね

【毎日の入浴後にするべき掃除】

- 残り湯を再利用しないなら入浴後すぐに排水する

- 天井を除く浴室全体に水シャワーをかける

- 水切りワイパーで水分をかきとる

- 換気扇を回し、窓・扉を開けておく(風の通りを良くする)

【毎週末にやるべき掃除】

- 排水口の髪の毛を捨てる

- 排水口を掃除する

- お風呂用洗剤で浴槽を洗う

- ボトル類・バスラックを洗う(特にボトルの底)

- 扉・窓やサッシを洗う

【毎月~3か月くらいの頻度でやるべき掃除】

- お風呂の蛇口(カラン)を洗う

- シャワーヘッドを洗う

- 椅子・蓋などのお風呂用品をつけ置き洗い

- ゴムパッキンのカビ取りをする

- 換気扇掃除をする

- 天井を掃除する

【半年~1年に1回の頻度でやるべき掃除】

- 風呂釜・追い炊き機の洗浄・メンテナンス

毎日の入浴後にやった方がいいこと

毎日やるべき掃除は以下の4つ

- 残り湯を再利用しないなら入浴後すぐに排水する

- 天井を除く浴室全体に水シャワーをかける

- 水切りワイパーで水分をかきとる

- 換気扇を回し、窓・扉を開けておく(風の通りを良くする)

入浴後や就寝する前に

ぱぱっと済ませておきましょう。

①残り湯を再利用しないなら入浴後すぐに排水する

お風呂の残り湯を再利用しないなら

入浴後にお湯をすぐに排水してしまいましょう。

残り湯をためておくほどに

お風呂のお湯は不衛生になるので

できるだけ早く排水するのが吉

- 雑菌が繁殖する(一晩放置するだけで約1000倍に雑菌が繁殖する)

- 入浴剤の色が浴槽にうつる

もし「残り湯を沸かしなおして次の日に入る」

というのなら、

風呂水洗浄剤やお風呂用の炭を入れて

雑菌が繁殖しないようにしましょう。

②天井を除く浴室全体に水シャワーをかける

入浴後は浴室全体に水シャワーをかけましょう(天井を除く)

これをする理由は4つあって

- 壁などに飛び散った泡・汚れを落とす

- 抜け毛を排水溝に集める

- 入浴剤の成分を落とす(着色料など)

- 浴室の温度を下げて湯気を水滴にする(飽和水蒸気量を減らす)

水シャワーをかければ

汚れを一か所に集めて流すと同時に

浴室の湿気・熱気を短時間でなくすことができますよ

ただ、この時天井にまで

水シャワーをかけなくて大丈夫です。

天井にまで水をかけてしまうと

水が滴って自分が濡れてしまうので注意しましょう

③水切りワイパーで水分をかきとる

②の水シャワーをかけるかけないにかかわらず

入浴後は水切りワイパーで水分をかきとりましょう。

- 壁の水滴を掻きとる(面倒でなければ天井も)

- 床の水滴を掻きとる

- 排水口にかきだす

床の水をかきとるだけでも

湿気・熱気が短時間で収まるので

カビの発生を抑えられますし

お部屋にお風呂場の湿気・熱気が漏れるリスクを減らせますよ

④換気扇を回し、窓・扉を開けておく(風の通りを良くする)

入浴後はお風呂場の湿気を取り除いて

しっかり乾燥させるために

換気扇を回したり窓や扉を開けて

浴室をよく換気しておきましょう。

この時、一方通行の「風の通り道」を作れば

短時間でもお風呂場が乾きますよ

>>>「お風呂場の換気方法」

汚れをひどくしないために毎週末にやるべき掃除

お風呂場の汚れをひどくなる前に

毎週末にやるべき掃除は以下の5つです

- 排水口の髪の毛を捨てる

- 排水口を掃除する

- お風呂用洗剤で浴槽を洗う

- ボトル類・バスラックを洗う(特にボトルの底)

- 扉・窓やサッシを洗う

お風呂の汚れ次第なので

1週間おきでなくても大丈夫ですが

暑くなる夏場はカビや雑菌が繁殖しやすいので

長くとも2週間以内に掃除するようにしましょう

①排水口の髪の毛を捨てる

排水口にたまった髪の毛は

そのままにしておくと

ヌメリや臭いの原因にもなってしまうので

定期的に捨てるようにしましょう

ぬめる抜け毛を触るのは不潔なので

↓のような水流で抜け毛を一か所に集めてくれる

「ヘアストッパー」がオススメ

ただ、こういう髪の毛取りは

排水口の形・サイズによっては使えない場合もあるので

そういう時は↓のような使い捨ての

排水口ネットを使いましょう

②排水口を掃除する

排水口もできれば毎週掃除しましょう。

排水口には皮脂や髪の毛、石鹸の泡など

雑菌やカビの栄養源となるものが毎日流れていくので

少し掃除しないだけで

ヌメリやカビ・臭いも出てきます

他のお風呂掃除の最後に

排水口の掃除もしてしまいましょう。

③お風呂用洗剤で浴槽を洗う(理想は毎日)

週に1回はお風呂用洗剤を使って浴槽をしっかり洗いましょう。

ここでは毎週末(1週間ごと)の掃除項目に入れていますが

- 色のついた入浴剤を使う

- 残り湯をためて洗濯に使う

など、浴槽に汚れが付きやすい状況なら

毎日掃除した方がいいです。

ご自身の生活スタイルに合った頻度で浴槽を洗って下さい。

④ボトル類・バスラックを洗う(特にボトルの底)

シャンプーやボディソープのボトル

バスラック・棚も毎週掃除しましょう

特にボトルの底やラックの足に

汚れやヌメリが付きやすいので

定期的に掃除するか

↓のようなマグネットで壁に貼り付ける

ディスペンサーや

↓のようなマグネットラックを

活用すると掃除が楽になりますよ

⑤扉・窓やサッシを洗う

お風呂場の扉・窓やそのサッシも毎週洗うのがオススメです

窓や扉は意外と見落としがち

「気づいた時にはがちがちに固まった汚れがついている」なんてことも・・・

窓や扉は力を加えて

汚れを削り落としにくいので

”汚れが付く前に掃除する”が鉄則。

サッシの溝にも抜け毛やホコリがたまりますし

水分が残っていたらカビもわんさか繁殖するので

細かな溝や隅も目でしっかり確認するようにしてください。

毎月~3か月くらいの頻度でやったほうがいい掃除

毎月~3か月くらいの頻度で

やったほうがいい掃除は以下の6つ

- お風呂の蛇口(カラン)を洗う

- シャワーヘッドを洗う(何なら分解して内部を洗ってもOK)

- 椅子・蓋などのお風呂用品をつけ置き洗い

- ゴムパッキンのカビ取りをする

- 換気扇掃除をする

- 天井を掃除する

掃除頻度は少なめなので

汚れが目立つ前にしっかり掃除しちゃいましょう

①お風呂の蛇口(カラン)を洗う

毎日~毎週の掃除で落としきれない

お風呂の蛇口(カラン)についた

水垢・湯垢・石鹸カスを落としましょう。

見えにくい⇓の部分には汚れがたまりやすいので

- 蛇口の下側・後ろ側

- ハンドルの裏・隙間

- 壁との接続部分

お風呂用洗剤で落ちないようなら

廃棄前の歯ブラシ等でこすって落としましょう。

重曹やメラミンスポンジの研磨力を活用するのもオススメです

②シャワーヘッドを洗う

シャワーヘッドも定期的に掃除しましょう

- 散水板に水垢が付きやすい

- シャワーヘッド内部に錆やカビができやすい

- ホースとの接続部部にも汚れがたまる

のでシャワーヘッドが分解できるなら

分解して掃除するのがオススメです

以下、汚れのたまりやすい部分

←散水板、ヘッド内部→

ヘッドとホースの接続部分

③椅子・蓋などのお風呂用品をつけ置き洗い

月1~3か月に1回くらいのペースで

お風呂用の椅子やお風呂蓋などの

お風呂用品をつけ置き洗いをしましょう。

入浴後の温かいお湯に

- 重曹

- クエン酸

- お風呂洗浄剤

※汚れの種類に合わせた洗浄成分を使いましょう

のいずれかを入れて一晩放置。

あとはスポンジで軽くこすって

シャワーですすぐだけで汚れが落ちますよ

- 風呂椅子にできやすい石鹸カスや湯垢:重曹・セスキ炭酸ソーダ

- シャワーヘッドにつく水垢:クエン酸

- お風呂蓋などにできたカビ・ヌメリ・膜:重曹orお風呂洗浄剤

重曹・クエン酸は200g程度、セスキ炭酸ソーダなら15~20g程度、お風呂洗浄剤は商品説明に従いましょう。

④ゴムパッキンのカビ取りをする

ゴムパッキンのカビ取りもやったほうがいいです。

できれば毎週やったほうがいいのですが

カビ取り剤もただではないので

月1くらいの頻度で掃除するのがオススメ

深く根をはったカビは

お風呂用洗剤とスポンジでは取れきれないので

カビ取り剤(カビ取りハイター)を吹きかけて

10~15分程度放置(MAXで30分)

その後シャワーですすぎましょう。

⑤換気扇掃除をする

お風呂の換気扇も定期的に掃除しましょう。

どの程度の汚れがたまるかはご家庭次第なので

3か月~半年を目安に掃除をしてください。

天井付近の換気扇は手が届かない人もいると思います

そういう時は脚立や椅子に乗って掃除するか

天井用クリーナー(柄付きブラシ・スポンジ)を使いましょう。

フィルタを取り外せるなら

重曹につけ置き洗いするのがオススメです。

⑥天井を掃除する

お風呂場の天井にも

石鹸の泡や抜け毛が飛び散っていたり

カビが生えることもあるので

脚立や天井クリーナー

お風呂用洗剤やカビ取り剤を使って

1~3か月ごとにでも天井掃除をしましょう。

手が届かない・脚立がないなどで

お風呂場の天井掃除が難しいようなら

クリーニング業者に頼むのも一つの手段ですよ

できれば半年~1年に1回の頻度でやったほうがいいこと

半年~1年に1回の頻度でやるべき掃除は以下の1つ

- 風呂釜・追い炊き機の洗浄・メンテナンス

風呂釜や追い炊き機の内部は

汚れが目に見えないですが

お風呂に入れば入るだけ汚れがたまるので

定期的な掃除・メンテナンスを心掛けましょう。

風呂釜・追い炊き機の洗浄・メンテナンス

風呂釜や追い炊き機に汚れがたまると

給湯時に黒いモヤッとした汚れが浮くようになります。

そんな汚れが出だしたら

風呂釜や追い炊き機を掃除をしましょう。

市販の「風呂釜洗浄剤」を使ってもいいのですが

「汚れがほとんど取れない」場合もあるので

不安のある方はキレイユの

「【PR】バスルームクリーニング![]() 」サービスをオススメします。

」サービスをオススメします。

バスルームクリーニングは天井から壁床ドアはもちろん、エプロン内部の洗浄も含まれている本格清掃サービス。風呂釜と一緒に、お風呂もピカピカにしたい人にオススメのサービス

お風呂掃除の救世主!オススメ掃除道具

お風呂掃除の手間を格段に楽にしてくれる

オススメ掃除道具もまとめて紹介します

- 水切りワイパー

- 重曹・クエン酸

- 柄付きブラシ・スポンジ(天井クリーナー)

- うろこ落とし

- お風呂用洗剤

- カビ取り剤

- 浴室ブーツ

①水切りワイパー

お風呂の湿気やカビを予防したいなら

「水切りワイパー(ハンドワイパー)」は一つ準備しておきましょう。

お風呂から出るとき(体を拭いてから)

壁や床の水滴をササッとかきだすだけで

浴室内の乾燥スピードが格段に速くなりますよ

②重曹・クエン酸

お風呂掃除の鉄板アイテム

重曹・クエン酸も準備しましょう

- 重曹:湯垢・石鹸カス・カビ掃除

- クエン酸:水垢掃除

100均で販売されているものでもいいのですが

重曹やクエン酸は掃除だけでなく

お菓子作りや料理などいろんな場面で使えるので

掃除用ではなく

口に入れても大丈夫な

食品添加物(食品グレード)のものがオススメです。

>>>「材料3つだけ!一番簡単なバスボムの作り方」

③柄付きブラシ・スポンジ(天井クリーナー)

天井や壁の掃除するなら

長さ調節のできるブラシ・スポンジが便利アイテム

100均の柄付きブラシ・スポンジでもいいのですが、

天井や壁を掃除する際

上を向いて手を上げる必要があるため

手・肩・腰に負担がかかります。

掃除の負担を減らしたいなら

電動のお掃除ブラシを用意しておきましょう。

④うろこ落とし

お風呂場の鏡や洗面台にできやすい

水垢の掃除には「うろこ落とし」が非常に便利

お風呂場に一つ用意しておけば

汚れに気づいた時にササッと水垢を落として

鏡をピカピカにすることができますよ

⑤お風呂用洗剤

お風呂用洗剤は必ず用意しておきましょう

基本、市販のものならどれでもいいのですが

個人的に

- 洗剤をスプレーするのが結構な重労働

(何度もトリガーを引いていると腕がすごく浸かれる) - 泡の拡散がまちまちだと掃除効率が落ちる

と感じるので

「バスマジックリンエアジェット」のような

トリガーを引くのが楽で

まんべんなく洗剤をスプレーできる用品がオススメです。

プラスで電動のバスポリッシャーがあれば

浴槽とか壁の掃除がすごく楽になりますよ

⑥カビ取り剤

根の深い頑固なカビは

洗剤やスポンジだけでは落とせないので

カビ取り剤も必ず用意しておきましょう。

この時も、

スプレートリガーを何度も引くのは疲れるので

カビキラーの電動スプレーがオススメ

扉のゴムパッキンやタイルの目地の

頑固なカビには「ゲル状のカビ取り剤」がオススメです

⑦浴室ブーツ

お風呂掃除をすると床が濡れるので

浴室ブーツもあると便利です。

100均のもので十分ですが

足が大きい人だと

ブーツサイズが合わないことがあります。

ブーツに伸縮性はないので

足のサイズに合うもので

収納もしやすいものを1足用意しておきましょう

汚れを抑えて掃除頻度を減らすコツ

最後にお風呂の汚れが付くのを抑えて

掃除頻度を減らすコツもご紹介しますね

- 24時間換気扇を付けておく

- 排水口ネットを設置する

- 残り湯を溜めず入浴後はすぐに排水

- 残り湯で洗濯・追い炊きする場合は、風呂水洗浄剤や炭を使う

- お風呂から出る前にお風呂場全体にシャワーをかけておく

- ボトル類を置かずに吊るす(かける)

- 入浴剤の使用頻度を減らすor無着色無香料のモノを使う

①24時間換気扇を付けておく

日本の気候は高温多湿

カビや雑菌が繁殖しやすい気候なので

お風呂の換気扇は24時間付けておきましょう。

お風呂に換気扇がない

窓がないという場合は

- お風呂場に一番近い窓

- 台所の換気扇

- 小型の扇風機(サーキュレーター)

などを活用して風の通り道を作ると

湿気が取れやすいですよ

詳しくは↓の記事で解説しているので

そちらをご覧ください。

>>>「お風呂場の換気方法」

②排水口ネットを設置する

入浴中に抜けた「抜け毛」を

効率よく捨てられるように

排水口ネットを設置しておきましょう。

排水口に抜け毛がたまると

それに汚れが付着してカビや雑菌が繁殖

臭いの原因にもなってしまいます。

素手でぬめる抜け毛を触るのは不潔・不快なので

↓のような水流で抜け毛を一か所に集めてくれる

「ヘアストッパー」を活用しましょう。

ただ、こういう髪の毛取りは

排水口の形・サイズによっては使えない場合もあるので

そういう時は↓のような使い捨ての

排水口ネットを使いましょう。

③残り湯を溜めず入浴後はすぐに排水

残り湯は思っている以上に不潔です

残り湯をためておく時間が長いほどに

- 雑菌が繁殖

- 入浴剤の着色汚れが付く

ので、

残り湯を洗濯等に再利用しないなら

最後にお風呂に入った人が

お風呂のお湯を排水するようにしましょう。

その際、排水するだけでは

浴槽に髪の毛や汚れが付着するので

シャワーですすぐことをオススメします。

④残り湯で洗濯・追い炊きする場合は、風呂水洗浄剤や炭を使う

お風呂の残り湯を

洗濯や追い炊きで再利用する場合は

風呂水洗浄剤やお風呂の炭を入れて

雑菌の繁殖を抑えましょう。

こういったアイテムでも

長くおいておくほどに汚れがたまってくるので

残り湯(水)を再利用できるのは基本「次の日」まで

お風呂用炭は定期的にメンテナンスをしてください

⑤お風呂から出る前にお風呂場全体にシャワーをかけておく

お風呂から出る前に

浴室全体にシャワーをかけて

汚れをすすいでおきましょう。

お風呂に入ると

- 石鹸の泡

- 皮脂汚れ

- 抜け毛

- 入浴剤の着色剤

などがお風呂場に散らばっているので

そのまま放置してしまうと

さらに汚れを悪化させてしまいます。

汚れをひどくしないために

お風呂から出る前に

浴室全体にシャワーをかけておきましょう

⑥ボトル類を置かずに吊るす(かける)

シャンプーやボディソープのボトルやお風呂用の棚は

底や脚に汚れがたまりやすく

気づいた時にはヌルヌルとしていることが多いです。

お風呂掃除のたびに

ボトルやラックを洗うのも面倒なので

吊り下げ式の収納を活用しましょう。

⑦入浴剤の使用頻度を減らすor無着色無香料のモノを使う

入浴剤もお風呂汚れを悪化させる要因の1つです。

入浴剤はお風呂の入浴効果を上げる

メリットの方が大きいのですが、

お風呂汚れのデメリットが目立つなら

- 入浴剤の使用頻度を減らす

- 無着色無香料のものを使う

といいでしょう

また、この記事で紹介した

汚れを抑えるコツも実践しましょう

>>>「入浴剤のメリット・デメリット」

一人暮らしのお風呂掃除頻度まとめ

ご覧いただきありがとうございました。

インターネットアンケート調査によると

お風呂掃除の頻度は⇓となっていて

- 週に3~4回以上:5~6割

- 週に1~2回程度:1~2割

※一人暮らしの方だけなら掃除頻度はもっと少なくなると考えられる

毎日お風呂掃除する方は全体の3割程度かそれ以下しかいません。

適度に掃除する場合も

目のつく場所ばかり洗ってしまい

気づいた時には

- 浴槽やカランの隙間

- 扉や窓

- 換気扇

- ボトルやラック

- ゴムパッキン

などに頑固な汚れ・カビがついていることもしばしば。

お風呂場はどうしても汚れがたまってしまうので

毎日・毎週・毎月・半年ごとなど

「頻度」と「掃除する場所」を決めて

掃除をするのがオススメです。

とはいっても

一人暮らしの方だと時間が作れなかったり

掃除の手間を考えると業者に頼んだ方がいい場合もあります。

特に、風呂釜や追い炊き機など

素人ではきれいにできない場所もあるので

半年~1年に一度は業者に頼んで

浴室全体をクリーニングしてもらうことも視野に入れておくといいでしょう

\【PR】浴室全体をお掃除/

▼ ▼ ▼ ▼

![]()

![]()

![]() ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

天井・壁・床・ドアだけでなく

風呂釜・追い焚き配管までピカピカに

関連記事

-150x150.jpg)