こんにちは!管理人のクラゲです

そんな疑問解消のために

入浴剤を使うメリット・デメリットを解説します。

- 入浴剤は意味があるのか・入れたほうがいいのか

- 入浴剤のメリット・効果

- 入浴剤のデメリット・リスク

- 買うべき・買ってはいけない入浴剤の分けるポイント

- 入浴剤のQ&A

お風呂・温泉・入浴剤が大好きなクラゲ。│ 過去100種を超える入浴剤を体験。│2022年1月「温泉ソムリエ」取得│Twitter・YouTubeでもお風呂・入浴剤情報を発信中│ ブログ収益を使って「温泉巡りの旅」を発信するのを目標にブログ運営をしています 。このブログがちょっとしたライフハックになれば幸いです。

- 入浴剤は意味(メリット・効果)がある!さら湯に入るくらいなら安物でも入浴剤を入れたほうがいい

- 入浴剤とは?さら湯・温泉との違いを解説

- 入浴剤は入れたほうがいいの?

- 入浴剤で期待できる効果・メリット

- 入浴剤であまり期待できない効果・デメリット

- 買ってはいけない入浴剤・買うべき入浴剤の見分け方

- 【Q&A】入浴剤・入浴についての嘘・本当

- ①お風呂温度が高いほど入浴剤の効果も高くなるの?

- ②長風呂をした方が入浴剤とか入浴効果は高くなるの?

- ③炭酸ガスの出る入浴剤はブクブクとしている時に効果が最大なんでしょ?

- ④入浴剤(入浴)にダイエット・デトックス効果ってあるの?

- ⑤入浴剤って美容にいいって本当?

- ⑥入浴剤の色や香りに意味ってあるの?

- ⑦入浴剤使用時に追い焚きやお風呂の自動運転をしたらダメなのはなんで?

- ⑧なんで入浴剤によって洗濯可と不可に分かれるの?

- ⑨高い入浴剤ほど効果が高くて、安い入浴剤ほど危険で体に悪いの?

- ⑩入浴剤を使わない方がいい人っているって本当?

- ⑪水分補給は入浴前からした方がいいの?

- ⑫飲酒後にお風呂に入ってはいけなのはなんで?

- ⑬食事直後にお風呂に入ってはいけないのはなぜ?

- ⑭入浴剤を使ってもお風呂上りに体を冷やしたら意味ないって本当?

- ⑮入浴剤ってプラシーボ効果しかないんじゃないの?

- 入浴剤は意味があるのか・入れたほうがいいのかまとめ

- 関連記事

入浴剤は意味(メリット・効果)がある!さら湯に入るくらいなら安物でも入浴剤を入れたほうがいい

この記事の結論から言ってしまうと

- 入浴剤にもメリット・デメリットの両方がある

- 入浴剤のメリットは入浴の7大健康効果を強化したり、別の効果をプラスできる

- 入浴剤に健康を脅かすようなリスクらしいリスクはない

- さら湯と入浴剤を比べると、入浴剤の方が効果は高いし、体に悪くない

- 入浴剤と温泉を比べると、温泉の方が1回あたりの効果は高いが、その分費用が掛かる。入浴剤なら一回の効果は温泉より低いが、安価で続けやすい

↓ ↓ ↓

入浴剤のメリットとデメリットの両方を知って、

- メリットが勝ると思うなら入浴剤を使う

- デメリットが勝ると思うなら入浴剤を使わない

となります。

お風呂の効果を最大化させたいなら

一番は温泉(療養泉)に湯治や旅行に行くことですが

湯治や旅行はお金も時間もかかるため

皆が皆出来ることではありません

その点、入浴剤を使えば

↓のメリット・効果を受けられるので

- 水道水に残っている「残留塩素除去効果」

- お風呂の「温浴効果の強化」

- お風呂から出ても続く「保温効果」

- 入浴の「血行促進効果の増強」

- メントールによる「冷感の強化」

- 「ミネラル補給効果」

- 浸透圧の上昇・体温上昇による「発汗作用」

- 保湿成分による「入浴後の肌の過乾燥予防・防止」

- 色や香りによる「リラックス効果」

- 毛穴に詰まった汚れも落とす「清浄効果」

- 肩こり・筋肉痛・神経痛などの「症状に対する緩和・改善効果」

- 手軽に温泉気分を味わえる(療養泉ほどではないが)

お風呂や入浴剤大好きなブログ管理人からすれば

とは思いますが

入浴剤にもデメリットはあります

お風呂環境や持病の有無、経済事情などで

デメリットの方が大きくなると感じるのなら

入浴剤を使わず他の方法で入浴効果を高めたほうがいいでしょう

ちなみに、

入浴剤を使わずに入浴効果を上げる方法には

↓の方法があるのでご参考までに。

- ①お湯の熱を逃がさない「お風呂用蓋・アルミシート」

- ②足元の冷気から守る「すのこ」

- ③遠赤外線効果で温まる「お風呂用炭・バスストーン」

- ④多機能節水シャワーヘッド

- ⑤半身浴でも寒くない「お風呂用サウナポンチョ」

- ⑥冷気の侵入を防ぐ「断熱シート・隙間テープ」

- ⑦速乾・保温・保湿の「バスタオル・バスローブ」

- ⑧速乾「足ふきマット」

- ⑨お湯の保温・再加熱できる「お風呂用湯たんぽ・ヒーター」

>>>「入浴剤を使わず入浴効果を上げる方法」

入浴剤とは?さら湯・温泉との違いを解説

まずは入浴剤とはどんな商品なのか

- さら湯

- 温泉

と比べたときの違いについて

簡単に解説しますね

さら湯

さら湯とはただのお湯です。

さらに言うと

であるため

- 残留塩素

- 人体との濃度差(浸透圧)

の悪影響をもろに受けて

人によっては

肌にピリピリとした刺激が出たり

皮脂やミネラルが落ちすぎて肌が乾燥するため

- さら湯は身の毒

- 一番風呂は馬鹿が入る

なんて”ことわざ”もあります。

温泉

温泉とは「温泉法」で定義されています。

より細かく言うと

- 温度(温泉源から採取されるときの温度)が25℃以上であること

- 「溶存物質の送料」「リチウムイオン」「水素イオン」「よう化物イオン」「メタけい酸」など含有成分に関する19の特定の条件のうち1つ以上規定値に達しているもの

という条件もあります。

ちなみに水蒸気やガスの場合

そのままでは入浴することはできませんが、

それに地下水を混ぜて温泉の基準を満たせば

温泉(造成温泉)と名乗ることはできます。

また、

泉質名や適応症が認められる

「療養泉」になるには

以下の条件を満たす必要があります。

- 温泉温度が25℃以上であること

- 「溶存物質の総量」「総硫黄」「二酸化炭素(遊離炭酸)」など含有成分に関する7つの特定条件のうち1つ以上規定値に達しているもの

横にスクロールできる表↓

| 物質名 | 「温泉」の規定値 【温泉法】 mg/kg | 「療養泉」の規定値 【鉱泉分析法指針】 mg/kg |

|---|---|---|

| 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000以上 | 総量1,000以上 |

| 遊離二酸化炭素 遊離炭酸(CO2) | 250以上 | 1,000以上 |

| リチウムイオン(Li+) | 1以上 | ー |

| ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10以上 | ー |

| バリウムイオン(Ba2+) | 5以上 | ー |

| 総鉄イオン(Fe2+,Fe3+) | 10以上 | 20以上 |

| マンガン(Ⅱ)イオン 第一マンガンイオン(Mn2+) | 10以上 | ー |

| 水素イオン(H+) | 1以上 | 1以上 |

| 臭化物イオン(Br–) | 5以上 | ー |

| ヨウ化物イオン(I–) | 1以上 | 10以上 |

| ふっ素イオン(F–) | 2以上 | ー |

| ひ酸水素イオン ヒドロひ酸イオン(HAsO42-) | 1.3以上 | ー |

| メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1以上 | ー |

| 総硫黄(S) 〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 | 1以上 | 2以上 |

| メタほう酸(HBO2) | 5以上 | ー |

| メタけい酸(H2SiO3) | 50以上 | ー |

| 炭酸水素ナトリウム 重炭酸そうだ(NaHCO3) | 340以上 | ー |

| ラドン(Rn) | 20×10⁻¹⁰キュリー以上=74Bq以上(5.5マッヘ以上) | 30×10⁻¹⁰キュリー以上=111Bq以上(8.25マッヘ以上) |

| ラジウム塩(Raとして) | 10⁻⁸以上 | ー |

入浴剤

入浴剤はお風呂に入れる

芳香成分や有効成分などを配合した浴用の調製品で

法律上、以下の4つに分類されます

- 医薬品

- 医薬部外品

- 浴用化粧品

- 雑貨

ただし、”医薬品”扱いの入浴剤は

管理人が把握しているのは以下の1種類のみで

基本的には

医薬部外品・浴用化粧品・雑貨の3種が

一般に出回っています。

そんな入浴剤は配合成分や効果・特徴によって

大きく以下の8タイプに分類されます。

- 無機塩類系入浴剤(バスソルト)

- 炭酸ガス系入浴剤(バスボム)

- 薬用植物系入浴剤

- 酵素系入浴剤

- 清涼系(クール系)入浴剤

- スキンケア系入浴剤

- 複合系入浴剤(泡風呂入浴剤など)

- 発汗系入浴剤

無機塩類系・炭酸ガス系・薬用植物系入浴剤の中で

特に発汗効果を高めたものが「発汗系入浴剤」

また上記8種類の入浴剤で

症状に対しての効果効能の記載が

許可されているのは「医薬部外品」の入浴剤のみで

浴用化粧品や雑貨扱いの入浴剤は

化粧品の範囲の効果しかうたうことができません。

(体を清潔に保つなど)

入浴剤は入れたほうがいいの?

結局のところ入浴剤は使った方がいいのでしょうか?

メリット・デメリットを解説する前ですが

結論を言ってしまうと

「入浴剤は入れたほうがいい」です。

さら湯や温泉と比べると

- コストがかかる

- 残り湯を再利用できない可能性がある

- 温泉より効果効能は弱い

などのデメリットがありますが

入浴剤を入れるメリットが勝るので

100均の入浴剤でも入れたほうがいいです。

残り湯を再利用するのなら

着色料や塩などの

残り湯の再利用をダメにしている

成分が入っていない入浴剤を選べばいいだけ。

温泉も一回当たりの効果効能は高いが

代わりに費用が掛かるので

より手軽に使える入浴剤が便利。

回数を重ねたり

濃度を温泉に近づければ

同等の効果を得ることも可能ですよ

>>>「種類いろいろ100均入浴剤」

さら湯と入浴剤はどっちが身体に悪い?どっちが効果が高い

入浴剤とさら湯を比較した時

- どちらがより体に悪いのか

- どちらかがより効果が高いのか

を見ていきましょう

体への悪影響について考えると

入浴剤は主に化学合成された成分で作られており

そういった化学合成品を嫌がる人もいますが

- 浴用化粧品

- 医薬部外品

- 医薬品

に分類される入浴剤に使われる成分は

使用実績があり、

安全性も確認されているものばかりなので

肌質や持病の有無などの個人差はありますが、

入浴剤を普通に使用する分には

健康上、大きな問題とはなりません。

※「雑貨」扱いの入浴剤は個人で制作しているのモノあり、安全性は保障できません。

>>>「入浴剤の悪影響(リスク・副作用)」

一方、さら湯はというと、

医学的にも「一番風呂(さら湯)は身体に悪い」といわれています。

というのも、

さら湯は水道水をただ沸かしたものなので

保湿成分やミネラルなどの成分の恩恵もなく

- 浸透圧

- 残留塩素

の影響ももろに受けます。

日本の水道水は

世界的に見てもとても質が高く

基本的に全国どこでも安心して飲用・入浴が可能。

ただ、日本の水道水は国土が狭く

雨が地中に滞在する期間が短いため

溶け込むミネラルの少ない「軟水」が一般的です。

軟水自体が悪いわけではありませんが

お風呂に使用するとなると雲行きが変わってきます。

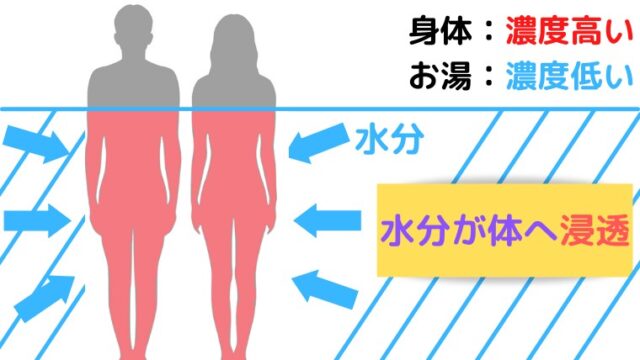

水道水と人の体液を比較すると

人の体液の方が濃いため、

軟水のお風呂に入ると濃度差を埋めようと

「お風呂→身体」に向かって水分が移動するので

肌に浸透圧がかかります。

その結果、↓のような変化(負荷)が体にかかるため

- 長湯をすると皮膚がふやけてくる

- 水分の移動が刺激となり皮膚に不調を起こす

- 体内のミネラル・脂分・保湿成分を奪い取ってしまう

皮膚バリア機能が低下して

肌の過乾燥やかゆみの悪化、肌状態の悪化と言った

悪い方向へ行く可能性あるのです。

- 外からの刺激に弱くなる

- 肌水分の維持する保湿成分が流れ出てしまう

- 肌水分の蒸発が進む

- 肌が乾燥する

- 肌が乾燥すると刺激に弱くなる

- 少しの刺激でかゆみが出る

そのため、

さら湯と入浴剤を比べると

「さら湯」の方が体に悪いのです。

>>>「長湯で起こる14の危険性」

ちなみに、

入浴効果についても

さら湯よりも入浴剤を使った方が効果効能は高いです。

というのも

通常の入浴には「入浴の7大健康効果」

というものを得ることができるのですが、

- 温熱作用:体を温め、一時的に血の巡りをよくする

- 静水圧作用:水圧で体を引き締め、むくみを解消

- 浮力作用:浮力によって筋肉や関節への負荷・緊張を軽減

- 清浄作用:体についた汚れを落とす

- 蒸気・香り作用:免疫力を高め、自律神経を整える

- 粘性・抵抗性作用:水の抵抗を利用し、少ない負荷で運動療法的な効果を得る

- 開放・密室作用:日常から心と体を開放し、リラックスできる

入浴剤を使うことで

この7大健康効果を強化したり

別の効果をプラスすることができるため

さら湯と入浴剤を比較した時

入浴剤の方が効果が高くなるのです。

温泉と入浴剤はどっちが効果が高い?どっちが体に悪い?

次に温泉と入浴剤を比較して

- どちらがより体に悪いのか

- どちらかがより効果が高いのか

を見ていきましょう

前述したように

入浴剤は普通に使う分には

体に悪い影響(リスク・副作用)はありません

>>>「入浴剤の副作用・危険性」

それは温泉も同様なのですが、

温泉と入浴剤と比べると

温泉の方がはるかに成分濃度が高いため

効果も体への負担も

温泉の方が大きくなりやすい傾向にあります。

特に温泉特有の症状というと

「湯あたり(湯疲れ)」というものがあり

入浴から少し時間がたってから

- 身体のだるさ、倦怠感

- 吐き気、嘔吐

- 食欲不振

- 腹痛、下痢

- 頭痛、悪寒

などの一時的な不快症状が出ることがあります。

※湯あたりで起こる症状は継続しない点が特徴

>>>「長湯と湯あたり(湯疲れ)と好転反応の違い」

ちなみに、入浴剤の濃度を

温泉と同程度に上げることで

湯あたり(湯疲れ)が起こる可能性はありますが、

自宅のお風呂と温泉では

いろいろ条件が異なるため

通常自宅のお風呂や銭湯で

「湯あたり」は起こらないと考えていいでしょう。

また、

効果効能についても

入浴剤より温泉の方が効果は高いです

というのも

入浴剤の目安量と

療養泉の定義を比較するとわかりやすく

- エプソムソルト

- 硫酸塩泉(マグネシウムー硫酸塩泉)

を例に見ていくと↓のようになるので

基本は温泉の方が効果効能が高いと言えるのです。

- 硫酸塩泉の定義は温泉水1kg中に溶存物質量(ガス性のものを除く)が1,000mg以上あり、陰イオンの主成分が硫化物イオンのもの

- 一般的なエプソムソルト(入浴剤)の使用量は0.05~0.2%となるように加える

つまり

「お湯1kg当たりに1g以上の硫酸マグネシウム等の成分が含まれる」と療養泉の基準を1つ満たすことができる。

仮に、150ℓのお湯にエプソムソルト150g以上加えたら硫酸塩泉と同じ効能があると言えなくはないが

硫酸塩泉の定義はあくまで最低ライン。

その他の成分も含まれる上に

通常は温泉の方が硫酸マグネシウム量は多く

入浴剤の使用量が増えるほどに一回あたりのコストも増えるので、目安量を守って中長期使うことのがオススメ

入浴剤で期待できる効果・メリット

ここから入浴剤で期待できる

効果・メリットについて解説していきますね。

入浴剤の種類によって

効果やメリットは多少変わりますが

入浴剤の効果が大きく以下の4つがあり

- 有効成分による効果

- 色や香り成分による効果

- 入浴効果を高める効果

- 「プラシーボ効果」も重要な入浴剤の効果

>>>「入浴剤の効果の仕組みと効果を感じない原因」

さらに細かく分解すると

↓の12個の効果・メリットが考えられます。

- 水道水に残っている「残留塩素除去効果」

- お風呂の「温浴効果の強化」

- お風呂から出ても続く「保温効果」

- 入浴の「血行促進効果の増強」

- メントールによる「冷感の強化」

- 「ミネラル補給効果」

- 浸透圧の上昇・体温上昇による「発汗作用」

- 保湿成分による「入浴後の肌の過乾燥予防・防止」

- 色や香りによる「リラックス効果」

- 毛穴に詰まった汚れも落とす「清浄効果」

- 肩こり・筋肉痛・神経痛などの「症状に対する緩和・改善効果」

- 手軽に温泉気分を味わえる(療養泉ほどではないが)

①水道水に残っている「残留塩素除去効果」

入浴剤に含まれる

- ビタミンC(アスコルビン酸)

- エプソムソルト(硫酸マグネシウム)

などは水道水中に含まれる

残留塩素を除去する効果があります。

塩素は水道水の持続的な消毒作用がある一方

タンパク質を傷つける作用もあるため

肌や髪にダメージを与え

- 肌にピリピリとした刺激が出る

- 肌が乾燥し、ツッパリ感が出る

- 髪もパサつく

などのデメリットがあるので

元々肌の弱い人や美容に気を使う人は

残留塩素を除去できる入浴剤を使うのがオススメ。

入浴剤以外にも

- お風呂用の炭

- 塩素除去シャワーヘッド

もあるので、

入浴中の肌や髪への負担を減らしたいなら

こういったアイテムを使いましょう。

塩素除去のできる入浴剤

塩素除去機能のあるシャワーヘッド

お風呂用炭

②お風呂の「温浴効果の強化」

入浴剤を入れることで

入浴の7大健康効果の一つ

「温熱作用」を強化することが可能です。

主に以下の3種の入浴剤の効果で

- 無機塩類系(バスソルト):皮膚表面にミネラルの保護膜ができて熱放射を防ぐことで体温の低下を抑える

- 炭酸ガス系(バスボム):炭酸ガスが血管を拡張・血流を良くすることで、お風呂温度で体を温めやすくする

- 薬用植物系(バスハーブ):ハーブの作用で血管を拡張・血行促進をしたり、皮膚の温感センサーの活性化温度閾値を下げる

それぞれ別のメカニズムで

体が冷える速度を抑えたり

効率よくお風呂の熱を受け取れるようにしてます。

これらの作用によって

体温に近い38℃前後のぬるめのお湯でも

短い入浴時間でも

しっかり体を温めることができますよ

③お風呂から出ても続く「保温効果」

入浴剤の中でも

無機塩類系入浴剤(バスソルト)は

ミネラル成分が肌表面に

熱放射を防ぐ保護膜を形成するため

保温効果が非常に高いです。

※炭酸ガス系・薬用植物系入浴剤も体が温まるので湯冷め防止には効果的

- 入浴剤の質

- 入浴時間

- お風呂温度

- 浴室温度

- 室内温度

- 体格(筋肉量・脂肪量)

- 基礎体温

なども影響しますが、

無機塩類系の入浴剤を使って

しっかりお風呂に入れば

冬場のお風呂上りでも

下着一枚で1~2時間過ごせる場合もありますよ

④入浴の「血行促進効果の増強」

お風呂に入れば

温熱性の血管拡張によって

血行促進作用があるのですが

入浴剤を使うことで

血行促進作用を増強することができます。

特に↓の入浴剤に含まれる

- 炭酸ガス系入浴剤

- 薬用植物系入浴剤

炭酸ガスや薬効のある成分によって

血流が良くなりやすく

- 疲労回復

- 冷え性の改善

- 肩こり・筋肉痛の緩和

などに効果が期待できます

⑤メントールによる「冷感の強化」

ハッカ油やメントール入りの入浴剤なら

冷感センサーの活性化温度閾値を上げることで

40℃前後のお風呂でも冷感を感じることが可能

夏場ならのお風呂にピッタリな

スッキリとした清涼感を味わうことができますよ

>>>「ハッカ油で冷感を感じる仕組み」

ハッカ油やメントールで

どのくらいの冷たさ・寒さを感じるかは

人それぞれ環境の違いや個人差がありますが

管理人クラゲが試した感じ

↓の量がちょうどいい冷感を感じましたよ

- 38℃:4~5滴

- 39℃:5~7滴

- 40℃:6~9滴

>>>「お風呂に入れるハッカ油の適量」

ご自身でお好みの冷感・清涼感を感じられる

ハッカ油の量をぜひさがしてみてくださいね

ただ、ハッカ油やメントールは

皮膚の温度センサーに作用しているだけなので

実際に体温は下がらず

熱中症対策には向かないという点や

ハッカ油の原液は肌を刺激して

肌トラブルが起こる可能性がある点にご注意ください

⑥「ミネラル補給効果」

無機塩類系入浴剤(バスソルト)であれば

経皮的なミネラル補給効果も期待できます

人の体には

生きていくうえで不可欠な栄養素があり

その中でも必須ミネラルは16種あるとされます

海水などを原料に作られる

無機塩類系入浴剤は

これらのミネラルを豊富に含んでいるため

入浴するだけで不足しがちな

ミネラルを補正できるので

肌の健康や体調を保つのにも役立ちます。

特にマグネシウムを含む↓の入浴剤であれば

- 塩化マグネシウム(にがり)

- 硫酸マグネシウム(エプソムソルト)

- 死海の塩

中長期使いつづけることで

アトピー肌や乾燥肌すら改善する効果も期待できますよ

>>>「エプソムソルトとアトピー」

>>>「にがりとアトピー」

⑦浸透圧の上昇・体温上昇による「発汗作用」

- 体温上昇

- 浸透圧の上昇

- 血行促進

によって、

発汗を促す効果のある入浴剤もあります。

↓の入浴剤の中で

特に発汗効果を高めたものを

- 無機塩類系(バスソルト):皮膚表面にミネラルの保護膜ができて熱放射を防ぐことで体温の低下を抑える

- 炭酸ガス系(バスボム):炭酸ガスが血管を拡張・血流を良くすることで、お風呂温度で体を温めやすくする

- 薬用植物系(バスハーブ):ハーブの作用で血管を拡張・血行促進をしたり、皮膚の温感センサーの活性化温度閾値を下げる

発汗系入浴剤と呼び

スリミングやダイエット・リフレッシュ目的に使われます。

通常お風呂に入ることで

800ℓ程度の汗が出るといわれていますが

入浴によりなんと、約800mℓもの水分が失われてしまいます(41℃の風呂に15分間入浴後30分間安静時)

引用:ポカリスエット

発汗系入浴剤を使えば

一回の入浴で1~2kg以上の汗をかけるようになりますよ

ちなみに管理人イチ押しの発汗系入浴剤は以下の2製品です

- イルコルポ 「ミネラルバスパウダー」

- 花王「モンスターバブル スッキリFREE」

>>>「管理人イチ押し入浴剤」

ミネラルバスパウダー

モンスターバブル スッキリFREE

⑧保湿成分による「入浴後の肌の過乾燥予防・防止」

入浴剤を使えば

「入浴後の肌の過乾燥を予防」することができます。

お風呂場は湯気によって

湿度が高い状態ですが

お湯に浸かることで

- 皮膚の保湿成分・皮脂の脱落

- 角質層の膨潤

によって

入浴直後の肌は非常に乾燥しやすく

お風呂からでて20~30分も経つと

入浴前よりも肌が乾燥する

「過乾燥」状態になるといわれているので

入浴後の保湿・スキンケアは必須。

ただ、お風呂から出た直後は

汗が出ていたり、肌が潤っているため

すぐに保湿・スキンケアをせず

「髪を乾かしてから保湿しよう」として

肌が乾燥してしまったなんてことも起こりえます

そんな時に保湿成分入りの入浴剤を使えば

過乾燥状態になるまでの

時間を伸ばすことができるので

余裕をもって

入浴後の保湿・スキンケアをすることができますよ。

保湿成分入りの入浴剤だと

「バスミルク」系がオススメです

⑨色や香りによる「リラックス効果」

入浴剤には

色や香りによるリラックス効果もあります

「入浴剤なんて色と香りがついてるだけでしょ」

なんて声もありますが

色や香りによる「プラシーボ効果」だって

入浴剤の効果を高める重要な要素です

無色透明・香りもない入浴剤だと

入れた人以外は

”さら湯”と間違えてしまうことだってありますし

特別な成分を配合していなくても

- 色と香りがついているだけ

- 炭酸ガスがブクブクと出るだけ

- もこもこの泡風呂にするだけ

でもお風呂の楽しさは変わります

お風呂嫌いの子どもでも

入浴剤を使っていいよというだけで

率先してお風呂に入ろうとする子もいるので

色や香りによる

視覚的・嗅覚的な作用も馬鹿にできませんよ。

>>>「子供のお風呂嫌い克服法」

⑩毛穴に詰まった汚れも落とす「清浄効果」

入浴剤の中には

酵素や界面活性剤の力で

毛穴に詰まった汚れも落とす

「清浄効果」の高いものもあります。

- 酵素系入浴剤

- 泡風呂入浴剤

が当てはまり

ボディソープで体を洗わずとも

体を清潔に保てるので

- 肌に傷がある

- 化学成分で肌が刺激される(荒れる)

- うつ病なので体を洗うのが面倒

という人にはこういう入浴剤が便利ですよ

⑪肩こり・筋肉痛・神経痛などの「症状に対する緩和・改善効果」

入浴剤の中でも

有効成分を配合した「医薬部外品」の入浴剤は

以下の症状に対して効果が期待できます。

あせも・荒れ性・うちみ(打ち身)・肩のこり(肩の凝り)・くじき・神経痛・しっしん(湿しん)・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきび

浴用化粧品や雑貨の入浴剤で

こういった効能の記載がなくても

体を温めることで緩和・改善できる症状もありますが

医薬部外品の入浴剤は

より効能を高めたものと考えて大丈夫です。

【医薬部外品】

- 効果が認められた有効成分を配合した入浴剤で人体に対する作用は緩やか

- 「肩こり」「腰痛」「疲労回復」など法律で定められている特定の効果効能を表示することができる

- 「医薬品医療機器等法(薬機法)」で規制される

- 厚生労働大臣及び都道府県知事(承認基準の範囲の品目のみ)による「製造販売承認制」

【浴用化粧品】

- 体を清潔にし健やかに保つための入浴剤で人体に対する作用は緩やか

- 特定の症状に対する効果の表示はできず、「皮膚を洗浄する」「皮膚を健康に保つ」など化粧品から逸脱しない効果の範囲に限定される

- 「医薬品医療機器等法(薬機法)」で規制される

【雑貨】

- 効果効能ではなく、形や香り、お湯の色などを楽しむ目的の入浴剤

- 有効成分を配合していたとしても具体的な効果効能の表示はできない

- 特定の法律で規制されていない

⑫手軽に温泉気分を味わえる

入浴剤は天然温泉や季節湯(薬湯)を

より手軽に楽しめるようにと

考えられたのが発祥といわれています。

最初期の入浴剤は明治中期ごろに作られた

様々な生薬を配合し、

布袋に入れて煎出して用いるもので

そのあとに

温泉地に行かずとも

天然温泉を自宅で簡単に楽しめるようにと

- 温泉成分を乾燥・粉末化したもの

- 安価で安全性が高い温泉成分を再現したもの

- 香りや色を付けてリラックス感や楽しさを助長したもの

などの入浴剤が開発されてきました。

そういった背景から

お金と時間をかけずとも温泉気分を味わえる

という点も入浴剤のメリットの一つと考えていいでしょう。

入浴剤であまり期待できない効果・デメリット

次に入浴剤のデメリットも解説していきます。

基本的に入浴剤は

よほど変化使い方をしない限り

リスクらしいリスクはありませんが

目的や使い方次第でメリットよりも

デメリットが大きくなるので注意は必要です。

>>>「入浴剤は体に悪い?悪くない?どんな副作用や危険性があるか調査」

そんな入浴剤のデメリットは

細かく見ていくと↓の10個が見つかったよ

- 短期間の使用では「効果は薄い」

- 長湯しても入浴剤の濃度を高くしても、一回当たりの効果には上限がある

- 「商品価格=効果の高さ」ではない

- ダイエット・デトックス効果はそれほど高くない

- 効果が期待できない症状もいっぱいある

- プラシーボ効果の反対「ノセボ効果」で入浴剤の効果が減弱する

- 残り湯を追い焚き・洗濯などに再利用が出来なくなることも

- 浴槽・風呂釜の汚れ・劣化の原因となることも

- 入浴剤が肌に合わないと肌トラブルを起こすリスクがある

- ランニングコストがかかる

①短期間の使用では「効果は薄い」

入浴剤は

- 医薬品

- 医薬部外品

- 浴用化粧品

- 雑貨

の4種類がありますが

基本的に入浴剤は

人体に対する作用は緩やかなため

短時間・短期間での効果は見込めません

体が温まることで緩和・改善される症状

- 肩こり

- 筋肉痛

- 疲労回復

- 冷え性

など

であれば

単回の使用でも効果は期待できますが

- 乾燥肌

- アトピー

- ニキビ

- 汗疹

- 湿疹

- リウマチ

など

皮膚のターンオーバーや

ホルモンバランス・自律神経バランス

生活習慣などが影響する症状については

個人差もありますが

基本的に短期間の入浴剤の使用では

効果が薄い(効果が出ない)ことがほとんど

入浴剤の効果を期待するなら

最低1か月は使いづづける必要があります。

②長湯しても入浴剤の濃度を高くしても、一回当たりの効果には上限がある

一回あたりの入浴剤の効果には限度(上限)があります。

長湯しようと入浴剤の濃度を高くしようと

薬のように飲んで使うものではないため

入浴剤の効果を実感したいなら

反復して使う必要があります。

どのくらいの期間使い続ける必要があるかは

人それぞれ個人差があるので一概に言えませんが

少なくとも1週間や2週間で

目に見えるような大きな効果が期待しないほうがいいです

③「商品価格=効果の高さ」ではない

商品価格が高いものほど

「品質が良く効果も高い」

というイメージが付きがちですが

入浴剤の価格は

- ブランド価値

- 原材料の価格

- 製造工程

- 配合成分

などによってかわるため

必ずしも「商品価値=効果が高い」と言うわけではありません。

安価な入浴剤でも

安全性は確保されていますし

高い効果が期待できるものもあるので

入浴剤の効果を目的とするなら

商品価格よりも配合成分に目を向けるべきです。

>>>「エプソムソルトの効果とリスク」

④ダイエット・デトックス効果はそれほど高くない

入浴剤をダイエット・デトックス効果目的に使う人も多いですが

入浴剤やお風呂自体の

ダイエット・デトックス効果は

それほど期待できません。

お風呂に入れば汗が出るので

デトックス効果があると思う人もいるでしょうが、

体の毒素を排泄したり無毒化する機能は

「肝臓」もしくは「腎臓」が担っています。

しかも、お風呂ででる汗は

気化熱によって体温を維持するためのものであるため

汗から出る有害物質の量は極極わずか。

とてもお風呂だけではデトックス効果は期待できません。

また、入浴による消費カロリーについてですが

- 1時間かけて全身浴をしても160kcalも消費しない

- 脂肪1kg燃焼するには約7200kcalほど必要

であるため、

入浴剤を使おうと

入浴だけでダイエットするのは

非常に効率が悪いです。

| 消費 カロリー | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |

| 10分 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7 | 21.4 | 24.1 | 26.8 |

| 20分 | 20.8 | 26.0 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 46.8 | 52.0 |

| 30分 | 31.5 | 39.4 | 47.3 | 55.1 | 63.0 | 70.9 | 78.8 |

| 40分 | 42.2 | 52.8 | 63.3 | 73.9 | 84.4 | 95.0 | 105.5 |

| 50分 | 52.3 | 65.4 | 78.4 | 91.5 | 104.6 | 117.7 | 130.7 |

| 60分 | 63.0 | 78.8 | 94.5 | 110.3 | 126.0 | 141.8 | 157.5 |

※1.5METs×体重(kg)×時間(h)×1.05(安静時エネルギー消費量)で計算

※小数点第2位を四捨五入

詳しくは別記事にまとめているのでそちらをご覧ください。

>>>「全身浴の消費カロリー」

>>>「半身浴とダイエット・デトックス効果」

⑤効果が期待できない症状もいっぱいある

いくら入浴剤を使おうと

効果が期待できない症状もいっぱいあります。

- ガン

- 感染症

- 先天性疾患

- 指定難病

など

基本的に薬でも治療の難しい

病気・症状に対しては入浴剤は無力なので

民間療法等は信じず

一つの病院で満足せず

いくつもの病院でセカンドオピニオンを受けるようにしてください。

⑥プラシーボ効果の反対「ノセボ効果」で入浴剤の効果が減弱する

入浴剤の効果・メリットのところで

プラシーボ効果も重要な要素といいましたが

プラシーボ効果の反対に

「ノセボ効果」というものもあり

入浴剤に対して否定的な感情を持っていると

入浴剤の本来の効果が低下するだけでなく

本当に体に害が出てしまうこともあるので注意しましょう

⑦残り湯を追い焚き・洗濯などに再利用が出来なくなることも

色や香り付きの入浴剤を使うと

残り湯の再利用がNGになるケースもあります。

特に以下の成分が入っている入浴剤は

- 濁り湯

- 保湿成分入り

- 硫黄成分入り

- 塩分入り

汚れの原因となるだけでなく

追い炊き機や風呂釜・洗濯機を傷める可能性があるので注意しましょう。

⑧浴槽・風呂釜の汚れ・劣化の原因となることも

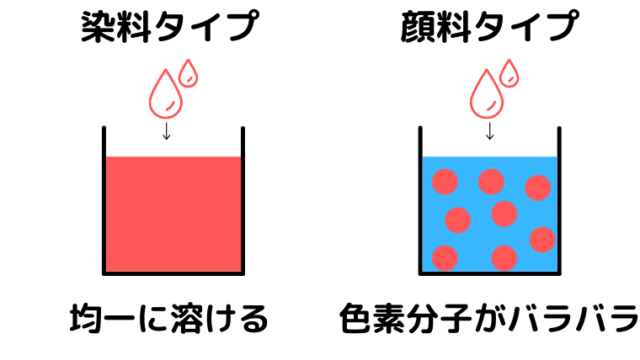

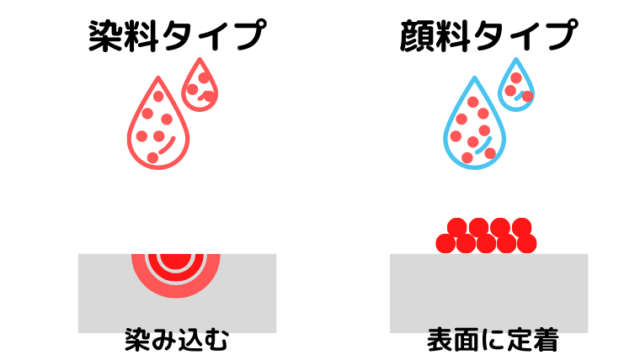

入浴剤の多くには着色料が含まれており

お湯の色が変化します

この時使われる着色料には大きく以下の2つのタイプがあり

- 染料タイプ

- 顔料タイプ

染料タイプの着色料を使った入浴剤は

追い炊き機や風呂釜の配管の汚れとなりやすいです

汚れがたまったままだと

金属やパッキンを傷める可能性があるため

定期的な掃除・メンテナンスが必須。

浴槽への色移りであれば

ご自身で掃除することは可能ですが

>>>「入浴剤汚れの落とし方」

追い炊き機や風呂釜内部を洗浄するには

適切な知識と道具が必要になってくるので

半年~1年毎に業者に頼んで

お風呂場全体のクリーニングをするのがオススメです。

↓のキレイユでは

2つのメニューでお風呂場をクリーニングして

ピッカピカにしてくれますよ

- 風呂釜追い焚き配管洗浄のみ

- 風呂釜追い焚き配管洗浄+浴室全体も清掃

\【PR】浴室全体をお掃除/

▼ ▼ ▼ ▼

![]()

![]()

![]() ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

天井・壁・床・ドアだけでなく

風呂釜・追い焚き配管までピカピカに

⑨入浴剤が肌に合わないと肌トラブルを起こすリスクがある

入浴剤に多くは

製造過程でパッチテストをしていますし

原材料や品質にこだわっているものも多いので

健康を脅かすような

リスクらしいリスクはないのですが

それでも

- 入浴剤成分が肌に合わない

- アレルギー反応が出る

ことで肌トラブルがでる可能性はあります。

こればっかりは個人差として

割り切ってもらうしかないかと思います

⑩ランニングコストがかかる

入浴剤の一番のデメリットは

コストがかかる点でしょう。

さら湯ならかかるコストは水道光熱費のみですが

>>>「二人暮らしでお風呂にかかるコスト」

入浴剤を毎日使うなら

1,000円以上プラスする必要が出てきます。

いい入浴剤は価格も高いため

基本は3,000円~1万円程度の

ランニングコストがかかると考えておきましょう

>>>「管理人イチ押し入浴剤」

買ってはいけない入浴剤・買うべき入浴剤の見分け方

- 買ってはいけない入浴剤

- 買うべき入浴剤

は、入浴剤に求める効果・目的や

メリット・デメリットによって

人それぞれ異なりますが

基本はどんな入浴剤を使っても大丈夫です

ただし、

安全性や効果が担保されていないため

「雑貨」扱いの入浴剤は買わないほうがいいです

それ以外の入浴剤であれば

以下の「入浴剤を選ぶポイント」に沿って

ご自身に合う入浴剤をみつけましょう。

- どんな効果・特徴を求めているか

- 「有効成分・配合成分の数・アレルゲン有無」を見る

- 「メーカー・ブランド」を見る

- 「商品価格・内容量・一回あたりの使用量」を見る

- 「お風呂環境・入浴方法・残り湯の使い道」で選ぶ

- 合成香料・着色料などの添加物は基本的に気にしなくてよい

詳しくは別記事でまとめているので

そちらをご覧ください。

【Q&A】入浴剤・入浴についての嘘・本当

最後に入浴剤や入浴についての

嘘・本当をQ&A式で回答しますね

- お風呂温度が高いほど入浴剤の効果も高くなるの?

- 長風呂をした方が入浴剤とか入浴効果は高くなるの?

- 炭酸ガスの出る入浴剤はブクブクとしている時に効果が最大なんでしょ?

- 入浴剤(入浴)にダイエット・デトックス効果ってあるの?

- 入浴剤って美容にいいって本当?

- 入浴剤の色や香りに意味ってあるの?

- 入浴剤使用時に追い焚きやお風呂の自動運転をしたらダメなのはなんで?

- なんで入浴剤によって洗濯可と不可に分かれるの?

- 高い入浴剤ほど効果が高くて、安い入浴剤ほど危険で体に悪いの?

- 入浴剤を使わない方がいい人っているって本当?

- 水分補給は入浴前からした方がいいの?

- 飲酒後にお風呂に入ってはいけなのはなんで?

- 食事直後にお風呂に入ってはいけないのはなぜ?

- 入浴剤を使ってもお風呂上りに体を冷やしたら意味ないって本当?

- 入浴剤ってプラシーボ効果しかないんじゃないの?

①お風呂温度が高いほど入浴剤の効果も高くなるの?

お風呂温度が高いほど入浴効果もたかくなるわけではありません

人の皮膚はタンパク質でできているため

許容できる温度があります

お風呂温度が高いほど体温も上がりやすくなりますが

- 体温の急激な上昇による血圧の乱高下よる心臓・血管への負荷が大きくなる

- お風呂温度が熱すぎて入浴できない(入浴時間の減少)

- 入浴時間が足りないと皮膚温度しか上がらない(深部体温が上昇しない)

- 深部体温が上昇しないと入浴効果もほとんど出ない

- お風呂温度が高すぎると火傷のリスクがある

- 熱いお風呂に入浴剤も使っているとのぼせ・立ちくらみ・熱中症のリスクも高まる

- 皮脂や皮膚の保湿成分が脱落しやすいので肌も乾燥しやすい

などのデメリットがうまれてしまうため

お風呂温度が高いほど入浴効果が高くなるわけではないのです。

ちなみにお風呂温度の適温は以下

夏場で38~40℃

冬場で40~42℃

42℃を超えてくると

いろんなデメリットが出てくるので

少しぬるめのお風呂に入浴剤を入れて

20分程度しっかり肩までつかることで

深部体温までしっかり上げることが大切です

②長風呂をした方が入浴剤とか入浴効果は高くなるの?

長風呂をするのもデメリットが多いです

長湯をすることで少なくとも

↓の14のリスクが生まれる可能性があるため

基本は30分を超える長湯をするべきではありません。

- 気持ち悪さ・嘔吐・吐き気

- 体が痒くなる・蕁麻疹

- 頭痛

- 疲労

- 鼻血

- のぼせる・立ちくらみ・熱中症

- めまい・貧血・息苦しいさ・胸の苦しさ・動悸

- 手足のしびれ

- 肌荒れ・乾燥・ニキビ

- 腹痛・下痢

- 眠れない(寝れない)

- 意識喪失・意識障害・失神・溺水

- ヒートショック・心筋梗塞・脳梗塞

- 持病の悪化(腰痛・ヘルニア・心臓病など)

>>>「長湯で起きる14の危険性」

ただし、↑のデメリットは

なんの対策もせず長湯(長風呂)をした場合に起きやすいため

対策をしっかりしていれば

30分~2時間程度なら問題ない場合がほとんどです

詳しい長湯の対策方法は

別記事でまとめているのでそちらをご覧ください

>>>「長湯(長風呂)対策法」

>>>「無理なく楽しく長時間お風呂に入る方法」

③炭酸ガスの出る入浴剤はブクブクとしている時に効果が最大なんでしょ?

バブやバスボール、バスボムなど

炭酸ガスが発生する入浴剤は

ブクブクと泡立っている時に

入浴効果が最大と勘違いする人も多いですが

炭酸ガスの効果は

入浴剤がすべて溶けて(発泡して)

炭酸ガスが湯中に溶け込んでいる時が最大です。

入浴剤がブクブクと発泡している時は

湯中に炭酸ガスがほとんど溶けていないため

入浴効果はそれほど高まっていません。

炭酸ガス入浴剤の入浴効果を最大化させるには

入浴剤が溶け切ってから

15~20分程度しっかり湯船に使う必要があります。

また、炭酸ガスの抜けるスピードは

炭酸ガスは1時間あたりに10%抜ける

といわれているので

10時間経たない限り

炭酸ガスの効果はゼロにはなりません。

ちなみに炭酸ガスの抜ける速度は↑の通りですが

BARTHをはじめとする重炭酸入浴剤の

重炭酸イオンを効果は24時間持続するといわれています

なので、

- 家族人数が多い

- 家族の入浴時間がバラバラ

- 翌日追い炊きして入浴する

という場合は

普通の炭酸ガス入浴剤よりも

BARTHなどの重炭酸入浴剤をオススメします。

>>>「BARTH体験レビュー」

④入浴剤(入浴)にダイエット・デトックス効果ってあるの?

入浴剤や入浴に

直接的なダイエット効果・デトックス効果はほとんどありません

この記事内でも解説しましたが、

体の毒素を排泄したり無毒化する機能は

「肝臓」もしくは「腎臓」が担っていて

お風呂ででる汗は気化熱で

体温を維持・調節するためのものです

しかも汗から出る有害物質の量は極極わずか。

とてもお風呂だけではデトックス効果は期待できません。

また、入浴の消費カロリーも少なく

脂肪を燃焼しきれるほどではありません

- 1時間かけて全身浴をしても160kcalも消費しない

- 脂肪1kg燃焼するには約7200kcalほど必要

なので、入浴剤を使おうと

入浴だけでダイエットやデトックスをするのは非常に効率が悪いです。

| 消費 カロリー | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |

| 10分 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7 | 21.4 | 24.1 | 26.8 |

| 20分 | 20.8 | 26.0 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 46.8 | 52.0 |

| 30分 | 31.5 | 39.4 | 47.3 | 55.1 | 63.0 | 70.9 | 78.8 |

| 40分 | 42.2 | 52.8 | 63.3 | 73.9 | 84.4 | 95.0 | 105.5 |

| 50分 | 52.3 | 65.4 | 78.4 | 91.5 | 104.6 | 117.7 | 130.7 |

| 60分 | 63.0 | 78.8 | 94.5 | 110.3 | 126.0 | 141.8 | 157.5 |

※1.5METs×体重(kg)×時間(h)×1.05(安静時エネルギー消費量)で計算

※小数点第2位を四捨五入

↑の表の詳細など

詳しくは別記事にまとめているのでそちらをご覧ください。

>>>「全身浴の消費カロリー」

>>>「半身浴とダイエット・デトックス効果」

⑤入浴剤って美容にいいって本当?

入浴剤を美容目的に使う人も多くいますが

入浴剤”だけ”の美容効果はそれほど高くありません

- 入浴剤成分を経皮的に摂取できる量は限られる

- 下がり湯・シャワーを浴びると入浴剤成分のほとんどは流れてしまう

- 美容・美肌には皮膚のターンオーバーやセラミド・コラーゲンなどが関与。それにどの程度入浴剤がかかわれるか不明

- 入浴剤の美容効果は、入浴剤成分が肌についている時間が関係するが、入浴時間が短いと意味がない

- 入浴後の肌は乾燥しやすいため、化粧水やクリームなど入浴剤以外の保湿成分が必須

- 入浴剤は化粧水等のように1日に何度も使えるわけでもない

入浴剤は薬ではないので

人体への影響・効果は緩やかです。

短期間での美容効果を求めるなら

他の美容グッズを使う方が効果的。

入浴剤はあくまでも入浴効果を高め

美容・健康効果を”補助”するためのものと考えておきましょう。

⑥入浴剤の色や香りに意味ってあるの?

入浴剤の色や香りにも意味はあります。

視覚的・嗅覚的に変化を感じれば

脳が刺激されて

- 自律神経バランス

- ホルモンバランス

も変化するので

体に何かしらの影響はあります。

細かい機序・メカニズムはここでは解説しませんが

↓の引用を見てもらうと

色や香りの効果がわかるかと思います。

ホルモン分泌においては青色をみるとセロトニン、ピンク色を見るとエストロゲンが分泌されるといわれています。

画像引用:コア東京WEB

Lavender,Rosemary,CitrOnellaの3つの精油を吸入した際の自律神経系に及ぼす作用 に

ついて調べた。Lavenderの 香 りは,交 感神経系を抑え,精 神 ・心理面 だけでな く身体 的にもリラックス効果をもたらした。逆にRosemaryのように精神・心理的にリフレッシュ・ スッキリとした気分を感じさせるような香りは,その作用によって一過性に交感神経系を刺激する効果を持っていることが考えられた。嗜好において個人差の大きな CitrOnellaのような香りでは,精神・心理面にも被験者間でかなりばらつきがあり, 自律神経系への効果も複雑であった

ただ、香りに影響については合成香料と精油で同じとは限らないよ。精油は数10種類の成分が組み合わさったものだから、その効果も複雑。合成香料だとその精油の効果を再現しきれないんだ。

⑦入浴剤使用時に追い焚きやお風呂の自動運転をしたらダメなのはなんで?

入浴剤を使ったとき

追い焚きやお風呂の自動運転(自動保温)機能は使えない場合があります。

これは入浴剤に含まれる

- 着色料

- 香料

- 保湿成分

などがお風呂設備の汚れの原因となり

- 塩分(塩化ナトリウム)

- 硫黄(温泉成分)

- 濁り湯成分

がお風呂機器の金属やパッキンを腐食・劣化させてしまうためです

ただ、無着色・無香料で

塩分や硫黄成分などを含まない入浴剤であれば

追い焚きやお風呂の自動運転(自動保温)は

問題なくお使いいただけます

追い焚き・お風呂の自動運転(自動保温)機能が使える入浴剤

⑧なんで入浴剤によって洗濯可と不可に分かれるの?

入浴剤によっては残り湯での洗濯が可・不可に分かれます

これも入浴剤に含まれる

- 着色料

- 香料

- 保湿成分

などが洗濯機内部の汚れや

洗濯物への色移り・臭い移りの原因となる他

- 塩分(塩化ナトリウム)

- 硫黄(温泉成分)

- 濁り湯成分

が洗濯機内部の汚れ・劣化させる可能性があるためです

残り湯での洗濯可能となっている入浴剤でも

すすぎにはキレイな水道水を使うようにしてくださいね。

⑨高い入浴剤ほど効果が高くて、安い入浴剤ほど危険で体に悪いの?

入浴剤の値段の高い・低いは「効果やリスク」に極端に影響しません

- 入浴剤に使われる成分自体、使用実績のあるものばかり

- 一回の入浴に使う入浴剤の量は限られる(基本100g以下、多くても200g程度)

- 入浴剤の効果は入浴時間や使用回数が重要(単回での効果は緩やか)

- 安い入浴剤でも体に悪影響の出る成分は使われていない

- 安い入浴剤は配合成分量が少なくすることでコストを下げている

商品の価格が高いほど

「プラシーボ効果」が出る場合もありますが

本当にそんな価値あったの?と

考えてしまうと逆に「ノセボ効果」が出て

入浴剤の効果が減弱する可能性もあります。

商品の価格は1要素でしかないので

入浴剤の効果・リスクとは区別して考えるようにしましょう

>>>「管理人イチ押し入浴剤」

⑩入浴剤を使わない方がいい人っているって本当?

入浴剤は基本使うメリットの方が勝りますが

人やお風呂環境によっては

デメリットがおおきくなるので

「入浴剤を使わないほうがいい」という人も中にはいます。

- 入浴剤の効果・メリットに懐疑的な人(信じていない人)

- 短時間のさら湯でものぼせる・体調を崩す人

- 42℃以上の高温のお風呂に入る人

- 1時間を超える長湯をする人

- 肌が荒れやすい人・敏感な人(一部の持病のある方も注意)

- お風呂設備的に入浴剤を使えない

- 残り湯で追い炊き・洗濯・植物の水やりをする人

- 湯船に浸からない人・入浴時間が短い人(シャワー浴のみで済ませる人)

- 一人暮らし等で節約(節水)したい人

- (家族人数が多く)入浴時間がバラバラのご家族

入浴剤を使わないほうがいい人の特徴は↑の通りですが

入浴剤の種類・タイプを選べは

デメリットが少なく使えるモノはあります

詳しくは別の記事でまとめているので

そちらをご覧ください。

>>>「入浴剤を使わないほうがいい人の特徴」

>>>「入浴剤以外で入浴効果を高めるアイテム」

⑪水分補給は入浴前からした方がいいの?

水分補給は入浴後だけでなく

- 入浴前

- 入浴中

もした方がいいです

水分は飲んでから小腸に行くまでに

20~30分ほどかかり

そこから血液に乗って

全身の細胞まで水分が届くまでラグがあるので

体が脱水してから、のぼせてから

熱中症の症状が出てからでは遅いのです

なので

- 入浴の10~20分前

- 入浴中

- 入浴後

の3つのタイミングで小分けに水分補給するのが適切。

⑫飲酒後にお風呂に入ってはいけなのはなんで?

飲酒の前後にお風呂に入るのもオススメできません。

入浴前に飲酒をすると

- 判断能力の低下

- アルコールの回りが早くなる

- 体が脱水する

- のぼせ・立ちくらみのリスクが増える

入浴後に飲酒をすると

- 体の脱水を増長する

- 水分補給にならない

- 二日酔いしやすい

などのデメリットが出てしまうので

入浴前後にお酒を飲むのは推奨されていません。

なので、お酒を飲むなら

- 入浴前の飲酒:飲酒後2時間は体を休めてから入浴

- 入浴中の飲酒:お酒の量を控え、飲酒の合間にしっかり水分補給をする

- 入浴後の飲酒:水分補給をして、入浴後30分程度体を休めてから飲酒

という風に、体を労わって飲酒をするようにしましょう。

⑬食事直後にお風呂に入ってはいけないのはなぜ?

食事直後にお風呂に入るのも推奨されていません。

お風呂に入ると↓の変化が起こるのですが

- 皮膚血管を拡張させ体表への血流を増やす

- 胃腸へ回る血液量が減少し胃腸の働きを抑制する

- 体温が上がり、体の代謝がよくなる

食事後は、食べた物を消化・吸収したり

血液中の栄養を分解し蓄えるために

大量の血液が胃や腸、肝臓などに集まるのですが

そんな状態のときに入浴すると、

皮膚の末端へ流れる血液が増えるため

消化・吸収に必要となる血液量が減り、

消化が遅くなることで消化不良を起こすといわれています。

なので、食事直後の入浴はNG

食後は少なくとも30分~1時間程度の

休憩を取ってからお風呂に入るようにしましょう。

⑭入浴剤を使ってもお風呂上りに体を冷やしたら意味ないって本当?

入浴剤は体を効率よく温め

入浴後も体を保温することで

- 疲労回復

- 冷え性の改善

- 肩こり・腰痛などの症状の緩和

などの入浴効果を高めてくれるのですが

入浴後、すぐに体を冷やしてしまうと

↓のデメリットが出やすくなるので

- 血管拡張・血流改善効果が止まる

- 血液の流れがゆっくりになると疲労物質の代謝も遅くなる

- 入浴後体を冷やすと臓器の働きも低下する

- 急激に内臓を冷やすとお腹が緩くなったり・腹痛が出る

入浴後すぐに冷たい飲み物を飲む

冷房にあたるのはNG行為とされています。

入浴後の保温時間も「入浴効果を高める重要な要素」なので

お風呂から出た後は10~15分程度は

体を温かい状態を維持してください。

⑮入浴剤ってプラシーボ効果しかないんじゃないの?

お風呂の入浴効果を高める作用が

入浴剤の1番の効果です。

色や香りによる「プラシーボ効果」も

入浴剤にはあると考えられますが

その他にも以下のメリット・効果があるので

積極的に入浴剤を使うことをオススメします。

- 水道水に残っている「残留塩素除去効果」

- お風呂の「温浴効果の強化」

- お風呂から出ても続く「保温効果」

- 入浴の「血行促進効果の増強」

- メントールによる「冷感の強化」

- 「ミネラル補給効果」

- 浸透圧の上昇・体温上昇による「発汗作用」

- 保湿成分による「入浴後の肌の過乾燥予防・防止」

- 色や香りによる「リラックス効果」

- 毛穴に詰まった汚れも落とす「清浄効果」

- 肩こり・筋肉痛・神経痛などの「症状に対する緩和・改善効果」

- 手軽に温泉気分を味わえる(療養泉ほどではないが)

入浴剤は意味があるのか・入れたほうがいいのかまとめ

ご覧いただきありがとうございました

結論、

メリットが大きいなら入浴剤は使った方がいいです。

入浴剤に健康を脅かすような

リスクらしいリスクはありませんが

- お風呂機器・設備を汚す・劣化させる

- 入浴コストが増える

- 症状・目的によっては効果が期待できない

- 肌トラブルが起こる可能性もゼロではない

などのデメリットがあるので

入浴剤を使うメリットとデメリットを比較して

- メリットが勝ると思うなら入浴剤を使う

- デメリットが勝ると思うなら入浴剤を使わない

という風に、臨機応変に対応するのがベストです。

ちなみに、ブログ管理人オススメの入浴剤を

↓の記事にまとめて紹介しているので

どの入浴剤を使うべきか迷ったときの参考にしてみてください。

関連記事

-150x150.jpg)